美国历次高关税政策的终结及其启示

来源:兴业研究,作者:张励涵、郭于玮、鲁政委

摘要

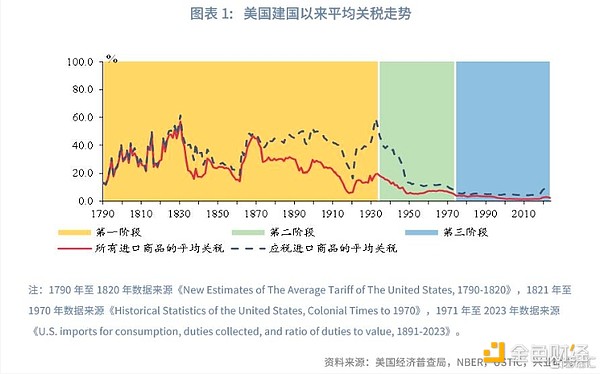

美国每隔几十年就会出现贸易保护主义抬头的现象。其贸易政策目的可归因于三“R”:收入(Revenue)、限制(Restriction)和互惠(Reciprocity)。依据此逻辑,美国建国以来的贸易政策可划分为三个阶段:

第一阶段为1789年至1933年的贸易保护主义时期,期间关税水平波动较大。从独立战争到南北战争之间,美国处于工业化早期,提高关税的主要目的是保护幼稚产业并增加财政收入。1863年至1933年,随着税源多样化,保护本国产业和捍卫金本位成为提高关税的主要原因。

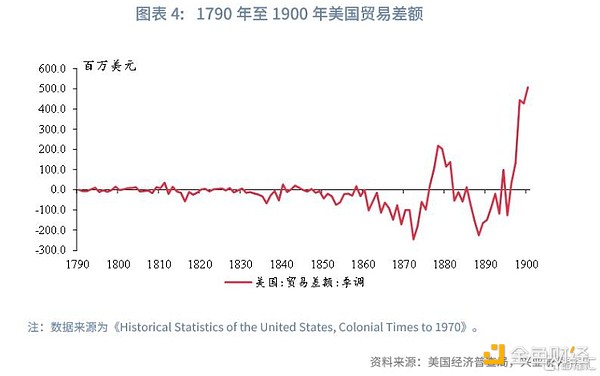

第二阶段是1934年至1973年的自由贸易主义时期。此时美国工业已经成熟,通过互惠协定促进出口成为主要目标,关税水平大幅下降。然而,20世纪70年代初,由于美国工业相对实力下降和国际收支失衡,贸易保护主义再度抬头。

第三阶段自1974年起,美国进入了低关税但非关税壁垒复杂的贸易政策新阶段。

通过对美国历次高关税政策的回顾与分析,可以得出以下启示:一是保护国内产业、改善国际收支、降低财政赤字是贸易保护主义的核心动机;二是逆全球化潮流而行的高关税政策注定不可持续,且随着全球化深化,高关税持续时间越来越短;三是高关税政策的终结通常伴随着货币制度的根本性变化,可能涉及美元贬值或黄金产量增长等背景。

一、美国主要关税法案的历史梳理

Irwin(2017)指出,历史上美国贸易政策的目的可以归结为三“R”:收入(Revenue)、限制(Restriction)以及互惠(Reciprocity)。基于这三个维度,美国建国以来的关税政策大致可分为三个阶段。

1.1 贸易保护主义时期

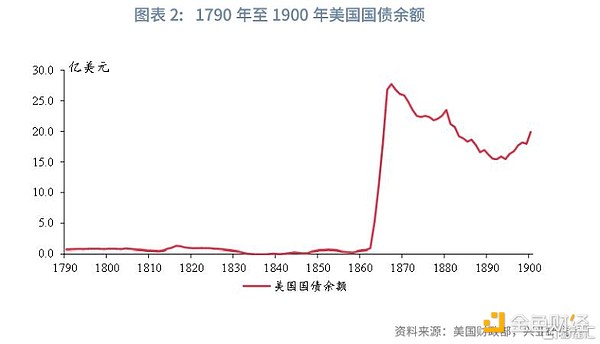

1789年至1933年间,美国处于逐步工业化和经济起飞阶段,出于保护国内产业的目的,贸易保护主义占据主导地位。期间,筹措军费、捍卫金本位等原因进一步强化了贸易保护主义倾向。

1.1.1 独立战争后至南北战争前:保护幼稚产业与筹措军费

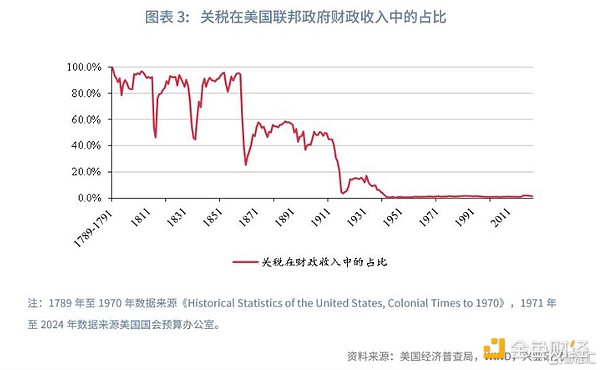

在1789年至1862年间,即美国独立战争与南北战争之间,美国尚处于工业化早期,关税主要用于保护幼稚产业和增加财政收入。这一时期,关税在美国财政收入中的贡献占比通常达到90%左右。

19世纪20年代,美国工业革命加速。1828年,亚当斯政府通过了一项关税法,将应税产品的平均关税水平提升至44.8%,这项关税法被南方利益集团称为“可憎关税法”。

然而,高关税激化了南北方利益集团之间的矛盾。北方工业州倾向于高关税以保护本地工业,而南方农业州则依赖农产品出口,倾向于低关税。1833年,国会通过妥协法案,规定从1834年至1842年逐渐降低关税,直到所有关税降至20%,暂时平息了争议。

1.1.2 南北战争后至大萧条前:保护产业与捍卫金本位

1863年至1933年,随着税制完善,保护产业和捍卫金本位成为提高关税的主要原因。1863年至1913年,其他税种对财政收入的贡献扩大,关税占比下降至50%左右。1913年所得税实施后,关税占比进一步下降。

1897年,《丁利关税法》将应税产品的平均关税水平从40.2%提升至52.4%,这是南北战争后至1929年大萧条前的最高关税水平。

1.1.3 大萧条时期:保护产业与捍卫金本位

1929年经济大萧条引发净出口下降和黄金外流,美国再次选择提高关税。1930年,《斯姆特—霍利关税法案》使应税产品的平均关税水平从40.1%上升至59.1%。

然而,高关税政策并未带来预期效果,反而导致全球贸易萎缩,美国经济陷入严重通缩。1933年罗斯福上台后逐步放弃金本位,并于1934年通过《互惠贸易协定法》,开启了关税下调进程。

1.2 自由贸易主义时期

1934年至1973年,美国作为全球最大工业国,高举自由贸易旗帜,通过互惠协定促进出口。然而,20世纪70年代初,因国际收支失衡,贸易保护主义再度抬头。

1971年,尼克松政府推出“新经济计划”,包括暂停黄金兑换和额外征收10%关税。尽管短期内稳定了经济,但未能解决根本问题。

1.3 自由贸易掩盖下的非关税壁垒时期

1974年以来,美国总体关税水平较低,但通过非关税壁垒实现对本国经济的保护。在此期间,美国贸易逆差快速扩大。

二、启示

美国每过几十年就会出现一次贸易保护主义抬头现象。保护国内产业、改善国际收支、降低财政赤字是贸易保护主义不变的动机。

但高关税政策注定不可持续,其终结通常伴随货币制度的根本性变化。这意味着,国际收支失衡终须得到修正。

- 1 2025年比特币策略:5步实现你的第一个100万美元

- 2稳定币脱锚事件对加密市场的影响:从价格突变到系统性风险

- 3以太坊(ETH)价格分析:7月25日市场展望与关键阻力位解析

- 4“卖出以太坊,买入比特币”——彼得·希夫的建议是否值得跟随?

- 5稳定币合法化如何推动以太坊进入全新金融时代?

- 6比特币实际市值突破1万亿美元,但需警惕这些风险信号!

- 7空投周报 | Linea代币经济学预计7月底揭晓;MetaMask新增空投申领工具(7.14-7.20)

- 8万事达卡称《GENIUS法案》为稳定币发展带来重要转折点

- 9Peter Thiel豪掷重金押注以太坊:BitMine股价飙升背后的加密帝国布局

- 交易所

- 币种

| 排名 | 交易所 | 成交额 |

|---|---|---|

| 1 |  币安网 币安网 |

¥4,622.44亿 |

| 2 |  欧易OKX 欧易OKX |

¥1,681.57亿 |

| 3 |  HTX HTX |

¥312.11亿 |

| 4 |  Coinbase Coinbase |

¥111.05亿 |

| 5 |  芝麻开门 芝麻开门 |

¥1,294.82亿 |

| 6 |  Bitget Bitget |

¥1,423.74亿 |

| 7 |  Bybit Bybit |

¥1,396.05亿 |

| 8 |  双子星(Gemini) 双子星(Gemini) |

¥10.89亿 |

| 9 |  Upbit Upbit |

¥115.56亿 |

| 10 |  Crypto.com Crypto.com |

¥155.54亿 |

泰达币

泰达币 以太坊

以太坊 比特币

比特币 USD Coin

USD Coin First Digital USD

First Digital USD Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 Sui

Sui 狗狗币

狗狗币 Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph