香港法院采用代币化法律通知:司法创新还是现实挑战?

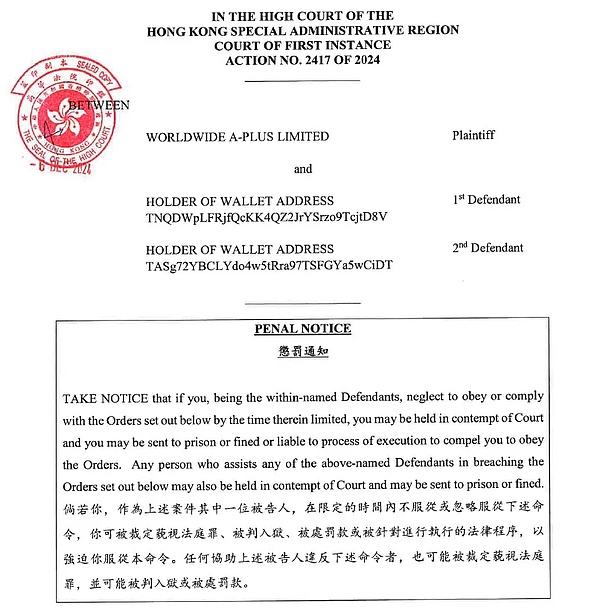

近日,曼昆律师在网上冲浪时注意到一则新闻:香港法院通过Tron网络向两个涉嫌诈骗的钱包地址发送了代币化的法律通知。据报道,此案涉及约265万USDT的网络诈骗案。通过将司法通知转化为代币并“空投”至涉案钱包,香港法院警告任何后续交易行为均可能触犯刑事法律。

实际上,这种做法并非首次出现。早在2022年,圣马力诺共和国的技术开发公司RBB Lab就曾利用NFT技术向一名前雇员和一名承包商发出法庭传票。此外,英美两国也尝试过使用区块链技术,将法律文书空投到匿名钱包中。

然而,可以肯定的是,此次香港法院采用该技术进行司法文书的发送,无疑开启了司法的新格局。

文书代币化,司法新格局

无论是面对面送达、邮件传递还是公告发布,传统司法通知都需要知道通知对象的身份信息。但区块链网络的去中心化和匿名性使得人们可以隐藏在钱包地址背后,除了知道他们做了什么外,其他信息一概不知。

这给司法机关带来了难题:无法直接定位地址背后的人,传统通知方式的效果自然大打折扣。

在此背景下,代币化法律文书应运而生。通过将司法通知转化为NFT或代币,并“空投”至目标钱包地址,司法机构得以绕过身份识别的问题,实现链上直接送达。这不仅解决了传统方式无法覆盖链上空间的问题,还为链上非法资产的冻结与追回提供了法律依据和技术支持。

这时,许多人可能会提出一个关键问题:代币化通知仅仅是起到告知作用,真的能实现冻结和追回吗?

“鸡肋”还是司法利器?

在回答这个问题之前,不妨先看看之前的案例及其背后的司法逻辑。

英国Osbourne案中,法院通过NFT通知确认了NFT资产受法律保护的地位,并为资产冻结和后续追责提供了法律依据;美国LCX案则进一步通过附带链接的NTF通知,确保被告能够及时获悉法律信息,并通过交易所的合作成功冻结部分资产;本次香港的案例中,同样通过代币化法律文书,将法律责任直接施加至匿名的区块链地址。这种方式不仅实现了对地址持有人的直接约束,还有效告知了第三方交易所等相关机构,进一步强化了法律的执行力度。

可以看出,三个案例的核心司法逻辑都是通过NFT发送法律通知,将法律约束直接绑定到区块链地址。因为在Web3环境中,钱包地址是最佳的身份标识。因此,法院采用了反向逻辑:不再紧抓现实身份,而是直接将法律约束施加到链上身份上。这种方法确保了即使无法确定地址背后主体是谁,法律效力仍然可以追溯到其行为上。

在美国和香港的案例中,更是启用了链上与链下的协同运作。例如,香港的代币化文书不仅面向地址持有人,也同时告知交易所等第三方:如果继续与该地址进行交易,可能触碰法律红线;如果识别到该地址,请配合进行资产冻结和限制交易——这也使得交易所等机构成为司法执行的重要环节。如果该机制顺利运行,不仅能够有效防止非法资产的转移与扩散,还有望帮助受害者维权并实现潜在的挽损。

此外,代币化文书还在技术上实现了司法程序的公开透明。文书的生成、发送和接收全程记录在链上,具备不可篡改的特性。这不仅提供了可靠的证据链,也增强了司法行为的公信力。与传统通知方式不同,代币化文书不受司法辖区边界的限制,其传递效用可直接覆盖全球性的链上活动,为跨境案件提供了更多可能性。

现实的局限与挑战

不过,理想很丰满,现实是否也同样丰满呢?曼昆律师认为,尽管代币化法律文书展现了司法与区块链技术结合的巨大潜力,但在实际操作中仍面临不少挑战。

首先是混币器、不合规的中心化交易所及去中心化交易所的存在,为资产转移提供了便利路径。混币器通过将不同用户的资产混合后再分发,掩盖资金来源与去向;去中心化交易所没有中心化管理机制难以配合执法行动;而不合规交易所可能对违法行为采取放任态度。这些工具和平台的存在,极大增加了追踪资产的难度,即使文书已经发出,也可能无法阻止资产被进一步分散。

其次是链上资产的快速转移问题。代币化文书的执行需要时间,而区块链交易的速度以秒计。在文书成功“空投”到目标钱包之前,违法者可能已经完成了转移操作。比如本次香港案例中,在文书下发之前已有百万USDT被转移。如何在通知延迟和资产快速转移之间找到平衡,是该技术面临的核心问题之一。此外,对于已经转移的资产,能否通过法律程序实现挽损以及具体的执行路径,仍然需要更明确的机制设计。

同时,尽管钱包可以作为链上身份,但拥有多个钱包也是大部分Web3玩家的现状,单一地址的冻结难以触及其完整资产网络,也无法对其后续的链上活动造成致命约束。更复杂的是,违法者还可能利用新的钱包地址或其他链上的钱包,配合混币器将资产隐藏或分散,从而规避司法追踪。这种分散性让文书的效力难以覆盖到地址背后完整的违法行为链条。

此外,技术和司法系统的对接问题也不可忽视。当前,司法系统对区块链技术的接受程度和技术理解深度不一,这可能会导致代币化文书的应用范围有限。同时,不同司法辖区对区块链资产的定义和对代币化文书的承认度存在分歧,跨境案件尤其容易因法律适用问题陷入困境。例如,在某些司法管辖区,可能完全不承认链上通知的法律效力,这让跨境执行变得更加复杂。因此,如何将链上的法律行为与传统的司法程序无缝衔接,仍需要更多的技术支持和机制完善。

曼昆律师总结

代币化法律文书无疑为司法与区块链技术的结合开辟了新路径,也为解决匿名钱包带来的法律难题提供了可行的解决方案,标志着司法界逐渐接纳Web3的转变。然而,正如上文所述,要真正实现全面、有效的法律执行,还需应对来自现实的诸多挑战。

从当前技术与实际司法应用的角度,曼昆律师建议可以从以下几个方向出发:

1. 推动司法与区块链生态的深度协作

司法机关应积极与区块链技术提供商、合规交易所及行业协会合作,建立更强的链上执法支持体系。例如,通过引入合规节点或与链上验证者合作,加强对违法行为的实时追踪与资产冻结。同时,推动制定行业标准,为交易所、混币器等链上服务商设定清晰的合规指引,形成完整的协作网络。

2. 完善代币化文书的法律与技术框架

现有的代币化文书机制需进一步提升其法律权威性和技术公信力。司法机关应与技术开发者合作,探索更高效的代币化方案,例如在文书中引入更多认证信息或采用强制性技术手段(如防转移标签)。同时,建立全球化的法律认可和技术标准,解决跨司法辖区的效力问题。

3. 强化通知后的资产控制机制

针对资产快速转移问题,建议在链上通知的基础上,增加实时监控与预警机制。一旦非法资产发生转移,应通过与交易所和链上协议的合作,第一时间触发冻结流程,最大程度降低资产转移和洗白的可能性。此外,还需探索针对跨链桥和分散钱包的追踪技术,为受害者挽损提供更多可行的执行路径。

4. 加强用户教育,优化响应流程

司法机关和行业机构应推动受害者教育工作,例如通过媒体或公关活动,告知公众一旦发生诈骗或资产损失,应第一时间报案并提供钱包地址、交易记录等信息。受害者越早报案,司法机关越能迅速行动,减少资产转移或丢失的风险。

代币化法律文书的意义不仅在于技术创新,更是司法体系主动拥抱区块链的一次重要实践,展现出更大的潜力。这一趋势也表明,区块链技术不仅能够服务于创新和商业,还可以成为法治社会的重要基石。

这也是曼昆律师的终极目标:推进Web3相关法律的落地与应用。随着技术和司法的不断进步,我们相信,区块链的透明性和不可篡改特性将在司法实践中发挥更大作用,为全球范围内的链上资产保护提供可靠的解决方案,也为链上与链下的公平正义搭建更坚实的桥梁。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit Crypto.com

Crypto.com 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 First Digital USD

First Digital USD 币安币

币安币 狗狗币

狗狗币 Pi

Pi