2025年“百镜大战”:AI眼镜三大形态的市场角逐

2025年,AI眼镜市场正式进入“百镜大战”的第二年。在Ray-Ban Meta系列凭借时尚外观与实用功能引爆全球市场后,小米、百度、阿里、传音、字节等科技巨头加速布局,AI眼镜的形态之争愈加激烈。

目前,市场上AI眼镜的产品形态分化显著,从基础音频交互、音频+摄像交互到AR眼镜,技术路径与市场定位各有差异。尽管尚未达到百家争鸣的局面,但已呈现出多元发展的强劲态势,这是新兴产业初期试错与创新并存的典型特征。

据陀螺研究院数据显示,预计2025年全球AI眼镜出货量或将超过500万台,市场规模超百亿。在此背景下,本文将围绕AI眼镜的三大主流形态展开深入分析,探讨其技术演进、市场逻辑与未来趋势。

图源:陀螺研究院

AI音频眼镜:极简主义的产品逻辑

智能音频眼镜被认为是AI眼镜的开山之作,它率先将传统眼镜“电子化”。这类产品主打轻量化设计,通过蓝牙主控芯片(MCU)+麦克风+扬声器+电池的组合,结合智能手机实现通知播报、语音唤醒、听音乐、电话接听等功能。

随着手机端接入AI大模型,智能音频眼镜进一步扩展了自然语言交互场景,形成了真正的AI音频眼镜。当前,AI音频眼镜的核心技术差异体现在音频元器件选择、算法优化及与手机操作系统的融合深度上,这些直接影响了用户的“听”与“说”体验。

相比其他形态,AI音频眼镜具备明显优势:供应链成熟度高,镜框设计灵活,厂商能够快速迭代产品;对用户而言,续航时间长、佩戴舒适性好、价格亲民且款式多样。如果仅需满足随时接听电话或轻量级AI交互需求,AI音频眼镜无疑是高性价比之选。

米家音频眼镜2

目前,市场上代表性的AI音频眼镜包括华为智能眼镜2系列、米家音频眼镜系列(蜂巢科技)、GetD能眼镜、李未可Metalens Chat智能眼镜等。

然而,极简主义既是AI音频眼镜的优势,也是其拓展更多应用场景的限制。尽管部分厂商通过生态联动弥补短板,但从长远来看,AI音频眼镜可能沦为“过渡性产品”,这是技术发展和市场选择的必然结果。

AI音频+拍摄眼镜:消费级爆款的代表形态

受Ray-Ban Meta系列销量超200万台的示范效应推动,AI音频+拍摄眼镜迅速崛起,成为当前市场的主流形态。

相较于AI音频眼镜,AI音频+拍摄眼镜拓宽了信息采集维度,丰富了人机交互方式。通过摄像头模组,用户可以完成第一视角拍摄、直播等功能,增强社交属性;同时,结合多模态AI大模型,还能实现视觉问答、物体识别、AI绘画等应用,全面提高生活与工作效率。

不过,摄像头模组的加入也带来了一些挑战。例如,镜框设计受限于走线问题,多数厂商只能在颜色上做文章;此外,摄像头及相关芯片增加了产品的重量和功耗。目前,AI音频+拍摄眼镜的连续音频续航时间为3-4小时,影像拍摄续航为0.5-1小时。为此,厂商如Meta、雷鸟创新、闪极等推出了诸如充电眼镜舱或电池颈环等解决方案。

在技术层面,AI音频+拍摄眼镜需要整合主控芯片、ISP图像处理芯片等关键组件,这对成像质量和AI交互效率提出了更高要求。例如,Meta在其第二代产品中选用了骁龙AR1平台,以确保性能表现。

对于初创公司而言,直接采用蓝牙MCU+ISP芯片的解决方案成为一种“平替”选择;而部分大厂则尝试打磨双芯片+双系统方案,以降低待机功耗。

目前,行业内已延伸出多种芯片解决方案,包括骁龙AR1、展锐W517等单SoC方案,以及恒玄2800+研极微ISP、高通AR1+恒玄2800等多种组合。

AI+AR眼镜:终极形态进行时

AI眼镜的终极形态无疑是AR眼镜,这也是Meta设计智能眼镜的初衷。

当前市场已形成两类主要AR眼镜形态:一类是不带摄像头的AI音频+AR眼镜,如星纪魅族StarV Air2、影目Go2等;另一类是完全体的AI音频+拍摄+AR眼镜,如Rokid Glasses、雷鸟X3 Pro、TECNO AI Glasses Pro等。

(一)“信息提示”眼镜再进一步

第一类产品在技术成熟度方面具有显著优势,特别是在单绿色Micro-LED+衍射光波导方案上已有多年积累。在AI大模型加持下,这类产品可以拓展更多应用场景。

例如,在继承普通AI音频眼镜语音交互的基础上,AI+AR音频眼镜可以提供更精确的语音转文字功能、实时翻译、AI备忘录等应用。

星纪魅族 StarV Air2

在芯片选择上,这类轻量级AR眼镜通常采用可穿戴芯片,如W4100、W5100、W517等,既支持蓝牙连接,又能承载一定的显示需求。

(二)“顶级AI眼镜”的技术探索

相比之下,第二类AR眼镜技术逻辑更为复杂,需兼顾音频、AR显示、摄像头拍摄与AI技术的融合,是目前AI眼镜的顶级形态。

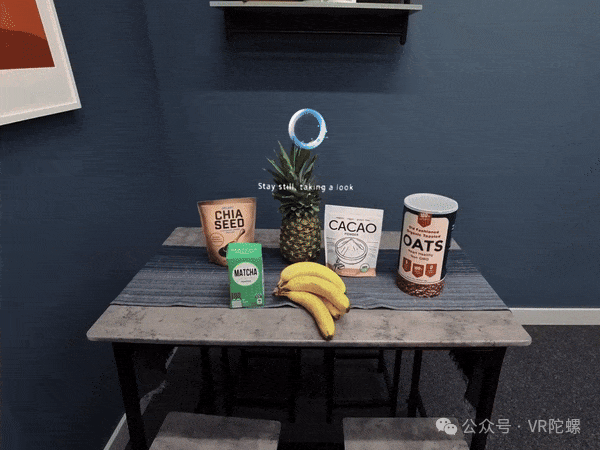

例如,Meta Orion可通过摄像头识别桌面上的所有物体,并提供食谱建议和热量参考,同时通过AR显示指导用户烹饪。

然而,光学、重量、续航本就是AR眼镜的技术难题,增加摄像头进一步加剧了这一挑战。因此,目前AR眼镜整体技术节奏较慢,高通骁龙AR1几乎成为标配。

雷鸟X3 Pro

不同厂商在Micro-LED光引擎、光波导材质与工艺上的选择有所差异,行业仍在探索统一技术趋势。

写在最后

从中短期来看,AI眼镜市场并非单一形态主导,而是场景分层与技术渐进共存:

-

1000元以下的AI音频眼镜具备极致性价比,适合日常使用;

-

1000-2000元价位的AI音频+拍照眼镜覆盖50%以上用户,满足大众需求;

-

2000-5000元价位的AR眼镜拓展更多应用场景,吸引极客用户与To B市场需求。

从长期来看,双目全彩AR眼镜仍是AI眼镜的最终迭代方向。随着核心技术突破与成本控制,完整的生态空间与杀手级应用场景将推动消费者拥抱AI眼镜时代。

在“百镜大战”的推动下,AR产业的未来进程正在加速。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit Crypto.com

Crypto.com 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP 币安币

币安币 First Digital USD

First Digital USD 狗狗币

狗狗币