Web2不再安全感:技术人如何踏入AI + Web3的新时代

一、现状:Web2 技术人的焦虑与危机

我发觉,加我好友并咨询我如何转型到 Web3 的人越来越多了。

有刚毕业的新人,也有工作三五年的工程师,还有像我一样,已经干了十几年、开始对职业前景感到不安的中年技术人。

他们的问题几乎都一样:

“Web3 到底还有机会吗?”

“我现在学还来得及吗?”

“最现实的是——新人要怎么才能在 Web3 找到工作?”

这种焦虑并不偶然。过去十年,Web2 构建了技术人的“确定性世界”——稳定的岗位、可预测的晋升路径和平台红利。但进入 2024 之后,这种确定性正在迅速崩塌。互联网行业的结构性转折点已经到来,而 AI 的浪潮正在让这一转折更具不可逆性。

1. 技术红利的终结

全球互联网产业的增长正在放缓。2025 年上半年,全球科技公司累计宣布裁员近 94,000 人,创下近三年新高(Observer,2025.07)。这不再是周期性调整,而是产业逻辑的根本变化。

微软的动作尤为典型:

2025 年 7 月,微软宣布裁员约 9,000 人,占全球员工总数的约 4% ;而在 5 月,它刚刚完成另一轮超过 6,000 人 的裁员。与此同时,公司内部明确要求员工“必须使用 AI 工具”,并将其纳入绩效考核体系。

这意味着,即便是全球最稳定、最具资源优势的科技巨头,也在主动“用 AI 优化人力结构”。在 Web2 模式下形成的“技术岗位安全感”,正在系统性地被侵蚀。

2. AI 的替代效应

AI 的崛起不仅仅是效率工具的更新,而是对“技术工作本身”的定义进行重写。Stack Overflow 的 2025 年全球开发者调查显示,已有 52% 的程序员每天使用 AI 工具(如 Copilot、ChatGPT、Claude 等),其中 18% 的人表示 AI 已显著改变了他们的工作职责。

换句话说,AI 已成为开发流程的一部分,而不是可选项。

原本需要 10 人协作完成的产品,如今 3 人加上 AI 即可交付。

岗位的竞争重心,正在从“谁更会写代码”转向“谁能更高效地与 AI 协作”。这对传统 Web2 技术人而言,是一次无声的“中层塌陷”:AI-native 工程师 正在崛起,而单纯执行型岗位逐渐被边缘化。

3. 平台依赖的双刃剑

Web2 的繁荣建立在“平台生态”之上。技术人依附于 App Store、Google、微信、抖音等系统,但这种依附也意味着个人产出缺乏自主性与资产性。SensorTower 的数据显示,2024 年底 Apple App Store 政策调整导致全球约 12% 的独立开发者收入骤减,许多中小团队的主要收入渠道被瞬间切断。

这种风险在 Web2 体系下普遍存在:

-

平台规则变化可直接影响个人生计;

-

创作者的数据与作品归属于平台;

-

账户或服务被封禁即可能“归零”。

在这种结构中,个人再努力,也很难沉淀出可迁移、可积累的资产。

4. 技能与收入结构的重构

LinkedIn《Future of Skills 2025》报告指出,AI、区块链、数据分析成为增长最快的技能方向,而传统 Web 前端技能的增长率已降至 0.3% 。与此同时,根据 Levels.fyi 2024 年底数据,FAANG 工程师的平均薪酬同比下降约 8% ,而 AI / LLM 相关岗位则逆势上涨 20%+ 。

这意味着,技术红利正在从“平台开发”转向“智能系统 + 去中心化技术”的新领域。技能迁移不再是“锦上添花”,而是“生存前提”。

5. 安全感的根源动摇

这些数据拼合出的事实是:

-

Web2 的组织稳定性不再;

-

岗位技能边界被 AI 模糊;

-

收入和成长路径脱离平台逻辑。

越来越多的工程师、设计师、产品人开始产生同样的疑问:

“我的技能,还能构成长期价值吗?”

“如果不依附平台,我的产出还能存在吗?”

安全感的来源,正在从“公司与平台”转向“个体的自我演化能力”。

这就是「Web2 不再安全感」的核心逻辑:

确定性已经从外部组织迁移到个体结构。

下一代技术人,必须在 AI 与 Web3 的交汇处,重新构建属于自己的确定性。

二、拐点:AI 与 Web3 的时代融合

如果说上一轮互联网浪潮(Web2)让人们“连接在一起”,那么这一轮浪潮(AI + Web3)则正在重构连接的主体——从“平台中心”转向“智能体与个体”。

1. 技术周期的叠加点

AI 与 Web3 的出现并不是孤立事件,而是两条指数级曲线的交汇。

-

AI 曲线: 以 LLM(大语言模型)为代表的生成式智能正在实现“认知自动化”。

-

Web3 曲线: 以区块链为代表的去中心化基础设施,正在实现“价值自动化”。

当这两条曲线相交,就形成了一个新的时代接口:

智能个体可以在链上拥有身份、资产与行动力。

麦肯锡在《The Economic Potential of Generative AI》(2025)中估计,AI 预计每年可为全球经济贡献 4 万亿至 7 万亿美元;而根据 Electric Capital 的 2025 年开发者报告,Web3 仍有超过 23,000 名月活开发者在持续构建。这说明两个生态虽然节奏不同,但都在进入实用化与融合期。

2. AI:从工具到主体

2023–2025 是 AI “人格化”的关键阶段。从最初的 ChatGPT、Claude 到如今聚焦编码/Agent 模式的 Cursor、Claude Code、Codex,我们见证了 AI 从“辅助工具”向“自主执行智能体(Agent)”的演进。

AI 不再只是帮你写代码的助手,而是能自主决策与执行任务的协作者:

-

它能自动撰写并部署合约;

-

能与链上协议交互,执行交易与管理资产;

-

甚至能根据收益模型自我学习与优化。

这种演进催生了一个新概念——AI-native Builder:

个体通过 AI 扩展产能,通过链上协议固化成果。

这意味着,未来的“开发者”不再是单个工程师,而是“人 + 智能体”的混合体。

3. Web3:从投机叙事到结构性基础设施

与 AI 同期,Web3 正在经历从投机叙事向基础设施转型的过程。过去人们更多讨论“币价”,而如今的关注点正在转向“协议层能力”——那些能长期支撑数字经济的底层设施。

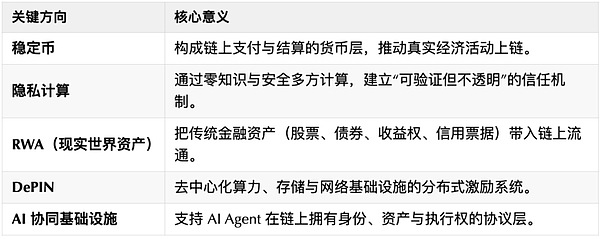

如今,行业的真正焦点正集中在几个方向:

这些趋势共同说明:

Web3 不再只是金融创新的舞台,而正演化为下一代互联网的可信执行层(Trust Layer)—— 一个让 AI、个体与现实经济能够在信任机制下自由协作的底座。

4. 当 AI 与 Web3 融合,会发生什么?

我们正在看到一种全新的系统形态:AI 生成 + Web3 结算 + 个体所有权。这种结构带来三个层面的跃迁:

简单来说,AI 让“生产”变得更高效,Web3 让“成果”更可持续。两者共同推动了一个趋势——个体经济体的出现。

AI 可以让一个人拥有百倍的产能;Web3 则让这份产能可以被确权、变现、复用。这正是「一人实验室」乃至「一人公司」模式兴起的底层逻辑。

5. 结构性机会:从平台红利到协议红利

历史上,每一次技术周期的交替,都伴随着生产关系的重写。从 PC 到互联网、从移动到平台经济,红利的中心不断移动。而这一次,红利正在从“平台红利”转向“协议红利”:

-

平台红利:依附巨头,靠流量变现;

-

协议红利:构建开放系统,参与价值分配。

在这个过程中,懂得利用 AI 构建产品、用 Web3 确权成果的个体,将成为下一代“微型生产节点”。无论是开发者、设计师,还是独立创作者,都有机会在其中找到新的确定性。

6. 新时代的命题

当我们说“AI + Web3 是拐点”,它并非抽象的口号,而是现实的结构性趋势:

-

生产工具发生了根本变化(AI);

-

价值体系发生了根本变化(Web3);

-

而技术人的角色,正从“被动执行”转向“主动创造”。

这不是一次技能升级,而是一场范式迁移。

这就是「AI + Web3 融合」所代表的拐点:

AI 重新定义生产力,Web3 重新定义所有权。

当生产力与所有权在个体层面重叠时,一个新的技术人时代就此开启。

三、出路:从技术岗位到个体节点

当技术红利消退、平台确定性崩塌,新的问题自然出现:

“那我该怎么转型?”

在 AI 与 Web3 的融合时代,技术人的出路,不再是“换一个岗位”,而是重构自己的生产结构——从被动参与平台,转向主动成为一个「个体节点」。

1. 从岗位思维到系统思维

Web2 时代,技术人的价值主要依附于“岗位”:写代码、做架构、跑项目。但 AI 的到来让任务被自动化,Web3 的出现让价值分配更开放。

新的竞争逻辑是:

不是你能完成多少任务,而是你能构建多少系统。

系统可以是:

-

一套自动化开发流水线(AI + DevOps)

-

一款智能合约协议(Web3 应用层)

-

一个知识与工具产品(Notion 模板、Agent、API 服务)

这些系统不依赖平台,而是由个体驱动、AI 辅助、协议托底的自我循环体。

这正是我在「Soluno Lab」构建 BlockETF 和 BlockLever 时的出发点:让每一个项目都成为一个可独立运行、可积累资产、可被复用的系统单元。

技术人要从“做任务”转为“造机器”,让系统替自己工作。

2. 第一阶段:AI 生产力升级

在任何转型路线中,第一步永远是掌握 AI 工具栈。它决定你是否具备“百倍产能”的基础。

-

文本与认知层:ChatGPT、Claude、Perplexity——用于思考、分析、决策与写作;

-

编码与研发层:Cursor、Claude Code、Codex——用于代码生成、调试、文档与测试;

-

创意与表达层:Midjourney、Runway、Figma AI、ElevenLabs——用于视觉与多模态创作。

我自己的工作几乎是这套体系的缩影。在构建 BlockETF 和 BlockLever 时,我每天都在用 Claude Code 帮我分析和生成复杂的合约逻辑。平时的写作,也是用 ChatGPT 帮我进行文案润色。AI 并没有取代我,而是让我把更多精力放在架构与创造上。

掌握这些工具不是为了炫技,而是要将 AI 嵌入你的个人工作流:写需求 → 生成代码 → 自动测试 → 输出文档 → 发布内容。做到这一点,你就不再是一个“执行者”,而是一个“AI 编排者”。

3. 第二阶段:Web3 技术与资产化思维

当你能用 AI 高效产出后,第二步是:让产出有确权、有收益、有延续性。这就是 Web3 思维要解决的问题。

-

学习层面:掌握智能合约(Solidity)、EVM 逻辑、钱包交互、链上部署;

-

产品层面:理解代币模型、协议机制、预言机与治理系统;

-

思维层面:意识到“你的代码、模型、内容”都可以成为一种资产单元(Asset Unit)。

技术人不再只是开发者,而是资产发行者、协议设计者、节点运营者。AI 让你高效创造,Web3 让你拥有与变现。这两者结合,形成了“个人可持续系统”的雏形。

4. 第三阶段:个体产品化与品牌化

当你能产出、能确权、能循环,就进入第三阶段:个体产品化。这意味着,你不再依附岗位,而是构建自己的“微型生态系统”。

典型路径包括:

-

个人品牌型产品:技术博客、课程、咨询、SaaS 工具;

-

链上产品型项目:微型协议、NFT 系列、AI Agent-as-a-Service;

-

社群经济型实验:一人公司 DAO、代币化会员、收入分享模型。

这时的竞争力不在于你掌握了多少技术,而在于:

你是否能把自己的知识、算法、经验,沉淀为一个「可复用的结构」。

个人即节点,节点即品牌。当你有了自己的协议、代码库、产品矩阵与用户网络,你就不再需要“公司”来定义你的价值。

5. 向内确立新的“确定性”

在 Web2 时代,确定性来自组织;在 AI + Web3 时代,确定性来自结构自洽的个体系统。

AI 让你拥有“生产力的杠杆”,Web3 让你拥有“价值分配的杠杆”。当两者结合,你拥有了在任何环境中生存、创造与积累的能力。

这就是从“岗位”走向“节点”的真正意义:

你不再是系统中的一部分,而是系统的创造者。

小结

AI + Web3 的浪潮,并不会淘汰所有人,但会淘汰缺乏系统性自我升级能力的人。对于愿意学习、实践与构建的技术人而言,这一时代反而是最好的时代。

“你不需要加入一家大公司才能改变世界。你可以用 AI + Web3,成为一家小公司本身。”

四、路径:从 0 到 1 的转型路线图

理解趋势是一回事,完成转型是另一回事。从 Web2 技术岗位迈入 AI + Web3 时代,并不意味着彻底重来,而是要通过渐进式迭代完成技能与思维的重构。

一个现实可行的路径,是按照三个阶段推进:工具化 → 协议化 → 产品化。

1. 阶段一:工具化——AI 驱动的生产力重构

目标:让 AI 成为你工作流的一部分。

关键动作:

-

把 ChatGPT / Claude / Perplexity 用作“认知助手”,让它参与到思考、结构设计与写作环节;

-

把 Cursor / Claude Code / Codex 整合进开发环境,重构你的开发流程(需求 → 代码 → 测试 → 文档);

-

我几乎每天都在让 AI 参与我的工作流,从自动生成测试脚本、更新文档,到辅助代码重构与部署。对我来说,AI 已经不只是工具,而是研发系统的一部分。

衡量标准:

当你能用 AI 工具完成原本需要人工协作的 80% 工作时,你就具备了“AI-native 个体”的雏形。

2. 阶段二:协议化——学习 Web3 结构与价值逻辑

目标:理解并能构建可确权、可结算、可组合的系统。

关键动作:

-

学习 Solidity / Rust / Move 等智能合约语言;

-

了解链上组件:钱包(EVM / EIP 标准)、流动性协议(Uniswap / PancakeSwap)、预言机(Chainlink / Pyth)、索引服务(The Graph / SubQuery);

-

以最小可行产品(MVP)形式上链实验,例如像我在 Soluno Lab 构建的 BlockETF(链上指数协议)或 BlockLever(杠杆借贷协议)那样,从核心功能出发,先验证合约逻辑与经济模型;

-

学习如何通过 Subgraph、API 与前端交互,实现完整 DApp 流程。

衡量标准:

当你能独立完成一个上链项目并理解其经济激励结构时,你就具备了“Web3-native Builder”的基础能力。

3. 阶段三:产品化——构建属于你的“个体系统”

目标:将个人能力沉淀为可复用、可交易、可持续的产品。

关键动作:

-

把你的 AI + Web3 实验整合成可复用模块,如开源库、智能合约模板、教育内容、自动化工具;

-

使用 GitHub / Mirror / X(Twitter)及本地化渠道进行传播与验证;

-

构建“个人资产结构”:项目文档、代码仓库、协议部署记录、内容体系;

-

尝试打造收入闭环:课程、咨询、工具订阅、链上收益分享。

衡量标准:

当你的系统能在你不在线的情况下持续创造价值,你就完成了从“岗位”到“节点”的转型。

4. 关键心态:渐进式演化,而非一次跳跃

转型不是一次性事件,而是一个持续的演化过程。真正的风险不是“学不会”,而是“停留在旧范式”。

你不必一次性掌握所有新技术,但必须让自己处于持续迭代的轨道上。

将每一次学习、实验与输出都视为构建“个体系统”的一部分,随着工具演进,你的结构也会自动升级。

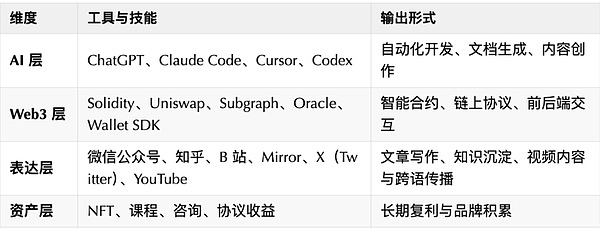

5. 从技能树到生态图

传统技能树是垂直的:从初级 → 中级 → 高级;而 AI + Web3 的技能图谱是网状的:认知、工具、协议、内容、社区相互联结。

这意味着你的学习路径也应多维并行:

小结

从 Web2 到 AI + Web3 的转型,不是逃离旧世界,而是重构自己在新世界的结构。AI 让你拥有「效率杠杆」,Web3 让你拥有「所有权杠杆」,而产品化让你拥有「复利杠杆」。

真正的出路,不是找到一份新工作,而是构建一个能自我进化的个人系统。

五、结语:从“不安全感”到“新确定性”

回望过去几年,我们见证了整个技术世界的巨变。AI 带来了效率的跃迁,Web3 重塑了价值的分配方式,而 Web2 的秩序——岗位、平台、公司——正在失去它的确定性。

这种不安全感,几乎是每一位技术人都会感受到的。你可能在问:

“我还跟得上时代吗?”

“我做的事情,还会被需要吗?”

但事实是,真正的确定性从未存在于外部世界,它一直藏在你是否拥有独立创造与自我进化的能力之中。

1. 确定性,来自结构而非职位

在 AI + Web3 的时代,一个人的结构,正在决定他的确定性。AI 让你可以一人完成过去需要一个团队才能完成的工作;Web3 让你可以确权、分润、沉淀长期资产。当这两种能力汇聚到一个人身上,你不再依附于平台,而是成为一个具备完整经济循环的个体节点。

这不是理想主义,而是现实趋势。越来越多的人正在用 AI 与链上工具构建自己的微型系统:有的做产品,有的做内容,有的做协议。他们的共通点是:

不再向外寻找确定性,而是用系统让自己确定。

2. 技术人最大的机会,是重新定义自己

从 Web2 到 AI + Web3,这场转型的核心不是“换赛道”,而是“重构自我”:

-

从岗位角色,转向系统构建者;

-

从执行任务,转向创造机制;

-

从依附组织,转向独立节点。

这种转变,正是我在 「Soluno Lab」 一直实践的路径。BlockETF 和 BlockLever 不是产品的终点,而是系统化个体的一次次迭代。它们让我看到:一个人也能构建复杂系统、推动项目上线、形成复利生态。这就是属于我们的“新确定性”。

3. 未来属于有结构的人

未来不再属于最勤奋的人,而属于能构建系统的人。AI 会持续放大你的杠杆,Web3 会持续固化你的成果,而你的任务,是不断升级这套“个人系统”:让它更自动、更开放、更可持续。

当别人还在担心“岗位是否安全”时,你已经在用自己的系统创造安全感。

安全感不再来自雇主、市场或平台,而来自你能否自我进化。

AI + Web3 不是洪流,而是工具。真正的确定性,来自你是否敢于用它们,去构建属于你自己的世界。

后记

写下这些内容,并不是在描绘一个未来愿景,而是在记录一段正在发生的现实。AI 已经进入我们的日常,Web3 的基础设施也正在逐渐完善。

当时代的边界被重新划定时,技术人最好的应对方式,不是恐惧,而是创造。

我们从不安全感出发,最终在确定性的结构中找到自己。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit K网(Kraken)

K网(Kraken) 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 First Digital USD

First Digital USD 币安币

币安币 OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP 大零币

大零币