价格之外的真相:美国如何没收陈志的比特币?

作者:Daii 来源:mirror

刚刚, 比特币再一次跌破了 10 万美元大关。那根长阴线,把社媒上的音量拧到最大:

有人说「算法被破,所以资金出逃」,也有人把「在美托管」直接翻译成「美国算出了私钥」。可价格会讲情绪,却不等于讲事实。

这不是一篇劝多或劝空的文章——在波动最刺眼的时候,最该做的反而是把文书摊开、把时间线摆正:

美国到底没收了什么、怎么没收的、与「算法被攻破」有没有半点关系?

接下来,我们按确定的节点把事讲清楚:先捋清「谣言的引爆顺序」,再区分「算法 vs 访问」,最后用已公开的案例与程序,回答一个朴素的问题——

陈志的那批币,为何会从个人自保管,变成在美国司法监管下的托管。

先上时间线:

10 月 10 日(周五) 美国总统宣布对中国进口商品征收 100% 关税 的新措施后,杠杆链路开始松动;当晚—次日形成连锁强平。10–11 日 36 小时内约 190 亿美元杠杆仓位被抹去,比特币一度跌至 $104,7xx 区间;以太坊与中小盘币跌幅更甚,市场进入「黑色周末」叙事。(Reuters)

10 月 11 日(周六) 交易所与永续合约平台的清算纪录被刷新:单日「历史最大规模强平」的标题占据资讯流与社媒热榜,舆情聚焦「谁引爆了这一轮流动性踩踏」。(coinglass)

10 月 14 日(周二) 美国司法部(DOJ)解封起诉:指控太子集团董事长陈志(Chen Zhi)涉电信欺诈共谋与洗钱共谋,并对约 127,271 枚比特币提起史上最大规模民事没收诉讼——起诉书明示这些比特币此前保存在「非托管钱包(unhosted wallets)」,其私钥由陈志本人掌握,现已「在美国政府托管之下」。同日,美国财政部 OFAC 与英国政府同步发布大范围制裁。(justice.gov)

就在 10 月 14 日之后的 48 小时里,几类内容把「在美托管(custody)」偷换成「被美国破解」:

-

新闻聚合与自媒体转述,将「非托管钱包被司法没收」简化为「政府算出私钥」。(例:英媒快讯与二次转载反复强调「127,271 BTC 已被美国掌握」,读者二次传播时常省略「司法没收 / 托管」的法律语境。)(theguardian.com)

-

交易平台社区、论坛帖:以「美国政府钱包新增 12.7 万枚」为标题吸引点击,评论区出现「算法被破」的高赞猜测,进一步放大误读。(Reddit)

-

都市媒体与门户在标题中突出「史上最大」「已在美国托管」,但读者往往将「获取访问权 / 控制权」理解成「技术上攻破比特币」。(cbsnews.com)

10 月 15–21 日 与加密市场的「去杠杆」相反,黄金再创历史新高:继 13 日上破 $4,100 后,15 日上破 $4,200,到 20–21 日一度触及 $4,381/ 盎司 的阶段高点,叙事迅速切换为「黄金更安全」。(Reuters)

10 月 31 日(周五) 比特币录得 2018 年以来首个「10 月」月度下跌。

于是很多人顺手得出结论:「算法被攻破,所以币价跌、资金转金」。这套谣言之所以「看上去成立」,是因为价格—新闻—恐惧被拼成了一个伪因果链。

现在你应该很清楚了,这属于典型的事后归因谬误与叙事拼接:比特币的下跌主因是去杠杆与流动性抽离;DOJ 文件说的是访问 / 控制权转移,不是算法被破;黄金走强更多是宏观避险与利率预期的结果。

但是,还有一件事,你还不一定清楚,那就是陈志的比特币到底是如何被美国掌控的?

1|美国到底「攻破」了什么?

如果把起诉书原文摊开看,答案几乎呼之欲出:

美国没有「攻破算法」,而是取得了对这些币的「访问与控制」。

司法部在 2025 年 10 月 14 日的新闻稿中,称对约 127,271 枚比特币提起史上最大规模的民事没收,并明确这些资产「目前在美国的托管之下(in U.S. custody)」——措辞指向的是保管与控制权,而非「算出私钥」。同一材料还写到,这批比特币此前存放在非托管钱包(unhosted wallets)、私钥由陈志本人掌握,这进一步表明访问权从个人转移到了执法机关,而不是算法被攻破。

同日配套行动也印证了「司法与制裁路径」的叙事:财政部宣布对太子集团跨国犯罪组织实施史上规模空前的联合制裁,点名陈志并冻结广泛关联实体与通道;英国政府同步发布执法通告与资产冻结信息。这是典型的「案件路径」——起诉 + 没收 + 制裁,与「技术破译」完全是两种逻辑与部门分工。(home.treasury.gov)

更细的事实还在正式文书里:东纽约联邦检察官办公室公布的起诉书与没收诉状,详细叙述了「如何定位、如何主张没收」的法律与取证链条,却从未声称通过数学手段『反推』出 256 位私钥。换句话说,被迁移的是钥匙的「使用权」,不是比特币的「数学」;「托管在美国」意味着司法控制下的保管与执行,而不是「算法失守」。(justice.gov)

通过数学手段反推比特币私钥,虽然是很多人梦寐以求的事情,但是在量子计算机问世前,这根本是一个无法完成的地球任务。

2|为什么「攻破」比特币几乎不可能?

先把比特币「大门」的材质说清楚。

比特币用的是椭圆曲线数字签名,曲线为 secp256k1;一把私钥就是 256 位的随机数,签名安全性等价于解一道椭圆曲线离散对数。这不是你拉满显卡就能「撞开」的工程活,而是当下没有已知高效算法能在可行时间里完成的数学难题。美国国家标准与技术研究院(NIST)把 256 位椭圆曲线评估为约 128 位安全强度的等级,这一等级被视为长期可接受的强度基线;而比特币开发者文档也明确:私钥是 256 位随机数据,基于 secp256k1 生成公钥与签名。(nvlpubs.nist.gov)

很多「算法已破」的谣言,喜欢搬出「量子」当锤子。确实,Shor 算法在理论上能打穿离散对数,但前提是可容错的大规模量子计算机。现实里,学术界 2025 年能做的,是在 133 量子比特硬件上,演示性地「破解」5 位量级的椭圆曲线小玩具——这更像显微镜下的模型实验,离 256 位生产级强度有天文级差距。正因为产业与监管都明白这个时间尺度,NIST 已在 2024 年发布首批 ** 后量子密码(PQC)标准(FIPS 203/204/205),为未来迁移铺路,但这并不等于「今天的 ECDSA 已经沦陷」。** 把前瞻准备误读为「当下破译」,正是谣言的常见偷换。(arxiv.org)

换句话说,ECDSA 至今还没有都没有被现实世界的算力「击穿」;真正频繁失守的,仍是人的访问与操作——而不是算法本身。(bitcoinops.org)

那么,美国又是如何拿到原本属于陈志控制的私钥的呢?

3|美国到底怎么「拿到私钥」的?

路径通常只有两类:人或物——要么有人交、要么有物在。

过往的大案告诉我们,那把「钥匙」往往不是从数学里掏出来的,而是从人和设备里找出来的。

2013 年 10 月 1 日,FBI 在旧金山公立图书馆逮捕 Ross Ulbricht。他被指控经营大型暗网毒品与犯罪市场 Silk Road。侦查人员先在现场制造骚动,随即控制他的人与电脑,持搜查令对笔记本电脑进行取证,获得后台与钱包的访问权。

2015–2016 年,FBI 在「Playpen」行动中接管了涉儿虐图像的暗网站点服务器,并向法院申请网络调查技术(NIT)搜查令,对「登录该站点的匿名计算机」实施 ** 有限、定向的远程取证。** 把经法院许可的探针下发到目标计算机,截取解锁口令或内存中的敏感片段。

此举引发了横跨多个巡回区的第四修正案与联邦刑诉规则 41 的大讨论:哪些情况下法官可以签发「远程搜索令」?NIT 的使用边界何在?2016 年起,规则 41(b)(6) 增补了特定情形下的远程搜索权限,给了这类办案更清晰的程序框架。(congress.gov)

这也是为什么很多安全教程都强调:私钥和助记词都要离线保存的原因。

时间快进到 2021 年 11 月。执法人员在对 James Zhong 家的搜查中,从地下保险箱与浴室壁橱的爆米花铁罐里起获硬件与记录,依法扣押 50,676 枚比特币。这是他早年对 Silk Road 的「取款漏洞」实施电信欺诈的犯罪所得。(justice.gov)

把这些案例的线索串起来,你会发现,所谓「美国攻破比特币」,真正被攻破的一直是「访问」——设备、口令、云备份、同伙与当事人的心理防线;而不是那道由 secp256k1 与 2^256 支撑起来的「算法」。

对陈志案而言,公开文件只告诉我们「现在钥匙在美国手里」,并没有披露拿到钥匙的具体细节。那么,我们大胆假设一下,如果真是美国攻破了比特币的算法,会怎么样呢?

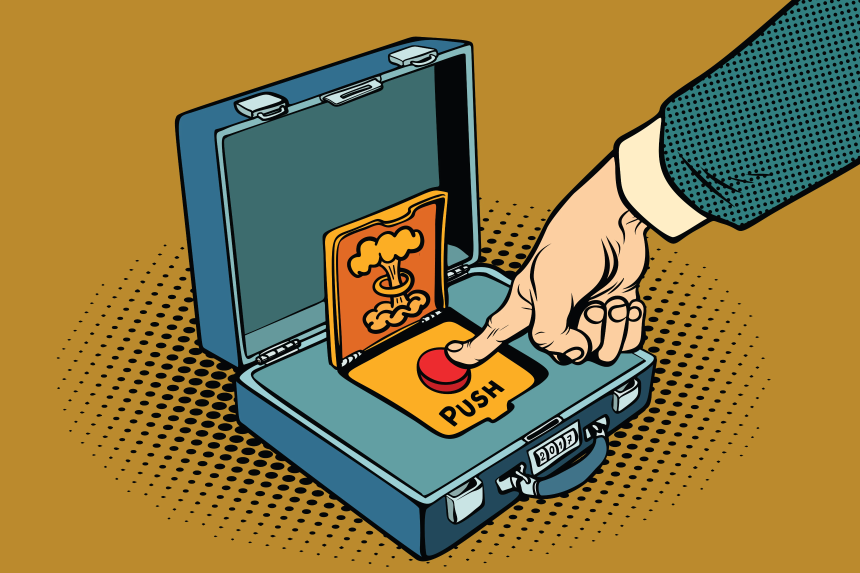

4|反证:如果算法真被攻破,会发生什么?

做一个思想实验:假设某机构真的「击穿了」 ECDSA/secp256k1。那意味着他们握有全人类金融系统的「核按钮」。在这种情况下,最不可能发生的事情,就是高调地去没收陈志的 12.7 万枚 BTC 并发新闻稿——那等于主动向全球宣告:「这玩意儿我们能开锁。」

如果真有一把「数学核弹」把 secp256k1 的签名体系打穿,区块链不会只给你一个新闻标题,它会在链上、链下同时「尖叫」。

首先会动的是最脆弱的一批币:早期 P2PK 地址里的「萨托西时代」比特币,以及复用过公钥的老式 P2PKH 地址。Chaincode Labs 的测算范围更具体:约 60 万至 110 万枚「萨托西时代」比特币仍停留在公钥完全暴露的 P2PK 里,一旦公钥→私钥可被反推,优先遭殃的就是它们。这样的挤兑式迁移与大额盗转,不可能悄无声息,区块浏览器会像地震仪一样跳闸,社媒与区块链情报号也会在几分钟内炸锅。(Deloitte)

第二个肉眼可见的信号,是「祖师爷的钱包动了」。关于 中本聪约 110 万枚早期矿工币「自 2009–2010 年起从未动过」的行业共识,几乎写进了比特币的集体记忆。任何一次「史前 UTXO 大规模出动」,都会被全网盯盘者秒级捕捉、媒体推送为「黑天鹅」。如果 ECDSA 真被击穿,你会看到这批最老的币最先被「试刀」。但现实是:这些币至今静如磐石,每一次「误报」都会被很快澄清,这恰恰是「算法未破」的反向证据链。(The Digital Asset Infrastructure Company)

第三个连锁反应会溢出币圈:网络世界的大半「签名」都会同时失灵。一旦「数学根基」坍塌,不只是钱包在失火,银行网站、浏览器小绿锁、企业证书都会面临大面积更换。届时你不会只读到「某个案子被没收」,而是看到 证书机构与监管发布的全网级应急迁移公告。现实世界并没有出现这类「同时坍塌」的征兆。(nvlpubs.nist.gov)

把这些「应然的世界」与我们正在经历的现实对照看,逻辑就落地了:

如果 ECDSA 真被击穿,你首先会在链上与互联网基础设施里看到剧烈、同步、不可遮掩的震波;而不是某一宗个案的「托管措辞」被误读成「攻破算法」。

这,才是判断谣言与事实的「指纹级」方法。

结语

刚刚的那根长阴线,把「恐惧」推到了每个人的屏幕中央。价格的确在说话,但它只会说情绪的语言:杠杆挤兑、流动性抽离、避险切换——这些都会拉低曲线,却不能证明算法被攻破。把「访问权在程序下转移」当成「数学被算穿」,只是恐慌给自己找的理由。

请把眼前两件事分开:价格在反映仓位,而司法文件在陈述事实。

市场会继续波动,这是它的常态;但常识不该随波动一起下坠。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit K网(Kraken)

K网(Kraken) 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit 泰达币

泰达币 以太坊

以太坊 比特币

比特币 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 币安币

币安币 First Digital USD

First Digital USD 狗狗币

狗狗币 OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP