稳定币链上支付——清算 Web2 思维

人类不需要银行,支付不需要人类

TL;DR

收益不是增值手段,而是核心部分【现在的收益是补贴手段】

稳定币的最后一公里不是法币出入金,而是成为无许可法币,当你无法摧毁 USDT 之时,推出替代或许可币种没有意义

银行业筛选客户,散户挑选 DeFi 产品

风控、监管需要“可编程化”,插入现有业务流

地域已经被 USDT 占领,只剩下场景,流支付比跨境支付更有想象力,这是全新分发渠道,而不是现有巨头生态的机械的 “+稳定币” 尝试Tip

欢迎关注 @YBSBarker,Web3 原生支付收益 PLUS。

2008 年,金融危机的阴影下,比特币收获第一批对法币系统失望的普通用户,走出加密朋克的小众社群。

与之同时,FinTech (金融科技)一词也从 08 年渐变流行,几乎和比特币同期,这可能是凑巧。

还可以更巧,2013 年,比特币第一个牛市来临,价格突破 1000 美元,FinTech 也开始主流化,当时风光的 Wirecard 和 P2P 日后陨落,余额宝定义互联网时代的收益系统, 推特创始人 Jack 新支付方案 Square 估值突破 60 亿美元。

这并不是人为制造,从 1971 年以来,黄金价格和美债规模增长率几乎同步 8.8% v.s 8.7%,黄金美元之后是石油美元,新能源美元会是稳定币吗?

在监管看来,Fintech 是银行业的救赎,用互联网的思维重做或者补充金融体系,希望在盘根错节的政商关系中再造一个互联网化的金融体系。

从支付领域入手,成为全世界的共识,收单、聚合、P2P、跨境结算,以及小贷业务,跨越边界和混业经营,造就了无尽的繁荣或危机。

可惜,无心插柳柳成荫,真正在改变银行和背后的传统金融体系的是区块链实践,从边缘到主流化,一切发生在监管之外。

支付根植于代码而非财务

收益型稳定币以 USDT 进行分红为成熟期判断标志。

支付,在过去的数百年间,都是以银行业为核心运行,一切的电子化、数字化或互联网化,都是为银行业添砖加瓦,直至区块链的出现。

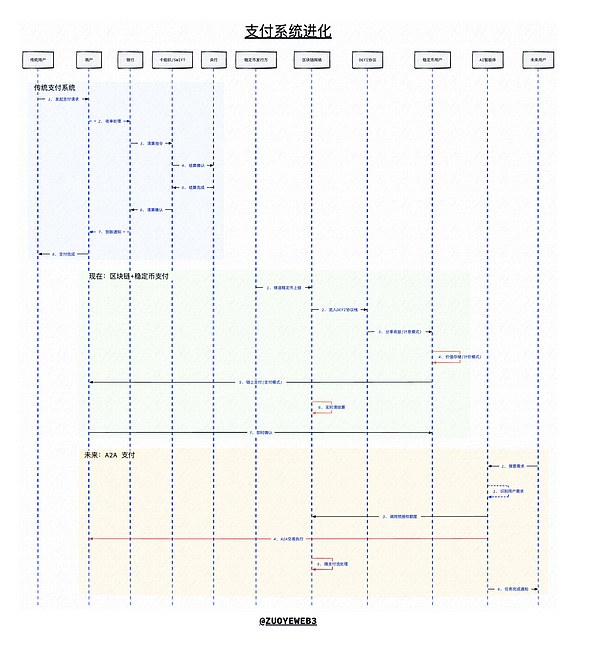

区块链,尤其是稳定币塑造了一个被颠倒的世界,把支付、清算和结算的顺序完全逆转,只有确认可进行清结算,才能完成支付流程。

在传统的银行体系内,支付问题本质上是前端转账和后端清算的二分流程,银行业处于绝对的中心。

在 Fintech 思维下,支付流程是聚合和 B 端服务业,互联网的获客思维要求不放过任何收单流量,流量决定 Fintech 企业面对银行的底气,Fake it till Make it,网联和保证金都是被接纳的最终结果。

在区块链的思维下,USDT 等稳定币系统,Tron 作为最早的稳定币 L1,以太坊作为大额清结算系统,实现了本该由互联网实现的“可编程性”。

互不联网是平台跑马圈地的外在表现,核心是美元的互联网化程度不足,触网永远只是法币体系的补充,但是稳定币对于区块链是原生资产形式,任意公链的 USDT 都可相互兑换,摩擦成本只取决于流动性。

由此,基于区块链的特性,只有在核查可以进行清结算,才能完成支付前确认,Gas Fee 由市场机制决定,确认后便可实时流转。

一个反常识的思考,区块链并非是无监管套利才催生出稳定币系统,而是可编程性带来的效率击溃了传统金融体系。

支付是一个根植于代码而非财务的开放系统。

我们可以举一个反例,传统的银行电汇之所以耗时,合规要求和网络架构过时只是表象,核心是参与的银行有“留存”需求,海量资金会产生不间断的收益,用户的时间成为银行业的被动复利。

从这个角度出发,Genius Act 之后,银行业仍然在疯狂阻止收益系统进入银行体系,表面原因依然是收益,或者向用户支付利息会扭曲银行业存贷款机制,最终造成金融业的系统性危机。

收益系统的链上可编程性,最终会取代银行业本身,而非制造比银行业更多的问题,因为这会是一个开放系统。

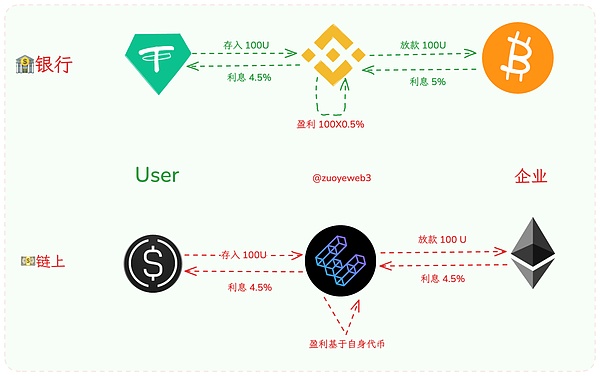

传统的银行业,赚取的是用户存款和企业/个人用户贷款的利差,这是银行业一切业务的基点。

利差机制导致银行业有挑选用户的双向权力,既可以在左侧制造 unbanked 人群,也可在右侧挑选不符合“标准”的企业。

最终三角债或者金融危机等银行制造的损失反而要普通用户来承担,某种意义上说,USDT 也是如此,用户承担 USDT 的风险,Tether 拿走 USDT 的发行收益。

Ethena 等 YBS(收益稳定币)既不依靠美元进行发行,也不在传统银行业利差机制下运行,而是完全基于 Aave 等链上设施,以及 TON 等公链进行支付尝试。

现在收益型稳定币系统打造了全球流动的支付、计息、计价体系,银行业成为稳定币的改造对象,不是通过改造支付流程的参与方式,而是改变银行业的信用创造的中介地位。

面对收益型稳定币的进攻,小银行首当其冲,Minnesota Credit Union 已经尝试发行自身的稳定币,以往的 Neo Bank 也在快速链上化,比如 Nubank 开始重新尝试稳定币。

甚至是 SuperForm 等开始将自身改造为稳定币银行体系,用户在银行创造的收益中分润,将扭曲的银行体系重新扳正。

一言以蔽之,收益型稳定币(YBS)并非是获客途径,而是重塑银行业的先声,信用创造的链上迁移是比稳定币支付更深刻的改造。

Fintech 并未取代银行的角色,而是在银行不愿或不能涉及的环节进行改进,但是区块链和稳定币会取代银行和货币的定义。

我们假设 YBS 会成为新的美元流通体系,支付本身就是链上支付的同义词,再次注意,这不是简单的美元链上化,不同于美元互联网化,链上美元就是法币体系。

现阶段,传统支付体系对稳定币的看法停留在清结算和跨境两个领域,这是完全错误的既定思维,请给稳定币以自由,不要把稳定币嵌入过时的落伍的支付系统了。

区块链天然没有境内外、卡/账、个人/企业、收/付之分,一切都只是交易的自然延伸和变体,至于稳定币 L1 的企业账户或隐私转账,无非是编程细节的适配,依然遵循区块链交易的原子性、不可逆、不可篡改等基本原则。

现有的支付系统仍然是封闭、半封闭的,比如 SWIFT 排斥特定地域客户,Visa/万事达需要特定软硬件资质,可以做个类比:银行业拒绝没有高额利润的人 unbanked、Square Paypal 会拒绝特定客户群体、区块链来者不拒。

封闭系统和半开放系统,最终都会让位于开放系统,要么以太坊成为稳定币 L1,要么稳定币 L1 成为新的以太坊。

这不是区块链在监管套利,而是效率升级带来的降维打击,任意封闭系统都无法形成闭环,手续费会在各个环节进行衰减以争抢用户,要么利用垄断优势提高利润,要么利用监管合规排斥竞争。

而在开放系统之下,用户拥有绝对的自主支配权,Aave 并不是因为垄断成为行业标准,而是 Fluid、Euler 的 DEX 和借贷模式还未彻底迸发。

但无论如何,链上银行不会是银行业代币化存款,而是代币化协议改写银行定义。

取代银行和支付系统不会一蹴而就,Paypal、Stripe、USDT 分别是 20 年、15 年、10 年前的产物。

目前的稳定币发行量在 2600 亿美元左右,我们将在接下来 5 年内看到 1 万亿美元的发行量。

Web2 支付是不可再生资源

信用卡盗刷处理很大程度上依赖于经验总结和手工操作。

Web2 支付将成为 Web3 支付的燃料,最终完全替代而非补充或共存。

Stripe 基于 Tempo 去参与未来是唯一正确选择,任何把稳定币技术纳入现有支付堆栈都会被飞轮卷死——还是效率问题,链上 YBS 收益权和使用权二分,链下稳定币只有使用权,资本天生会流向增值轨道。

稳定币在剥夺银行业社会身份的同时,也在清算 Web2 支付既定思维。

前文提到,稳定币的发行逐渐摆脱对 USDT 的单纯模仿,虽然完全摆脱美元和银行体系遥不可及,但不再是完全的幻想,从 SVB 到 Lead Bank,总会找到愿意做币圈业务的银行,久久为功的征途。

2025 年,不止是银行业在接纳稳定币,之前困扰区块链支付业务的几大障碍逐渐解冻,比特币的流响已成稳定币的洪洪之音。

-

出入金:不再追求法币最终性,人们愿意或倾向于拿着 USDC/USDT 赚收益、直接用或者保值抗通胀。比如 MoneyGram 和 Crossmint 合作处理 USDC 汇款。

-

清结算:Visa 完成 10 亿美元的稳定币清算量,Rain 是其试点单位,而三星是 Rain 的参投方,旧有巨头的焦虑将成为稳定币支付的资金源。

-

大银行:RWA 或者代币化存款只是开胃菜,考虑和 DeFi 竞争并不遥远,演化是传统金融的被动适应,谷歌 AP2、GCUL 等互联网联盟是旧时代霸主的不甘和挣扎。

-

发行:从 Paxos 到 M0,传统合规模式和链上包裹模式齐头并进,但是收益系统都会被考虑进去,Paxos 的 USDH 方案虽然落败,但是赋能用户和代币是共同选择。

可以总结下,稳定币链上支付的卡位赛已经结束,组合赛开始,即如何把稳定币的网络规模效应推向全球。

某种意义上,USDT 已经完成把稳定币推向亚非拉,地域不再有新的增长空间,只能是“场景”,如果现有场景会被支付玩家“+区块链”。

那么只能是寻求新的“区块链+”/“稳定币+”的场景,这是互联网打法的 Web3 妙用,买量换增长,培育新行为,未来会定义今天的历史,Agentic Payment 一定会实现。

在改变银行业和支付系统之后,我们来深入谈谈 Agent 导向下支付系统的未来,请注意,下文完全不考虑“+区块链”或者“+稳定币”的情况,完全是在浪费笔墨,未来没有现有支付巨头的任何市场空间。

收益系统可以激励终端用户的使用,但是新支付行为需要配套的消费场景,比如,在币安内置小程序使用加密货币消费合情合理,但是在微信小程序内使用银行卡都十分奇怪。

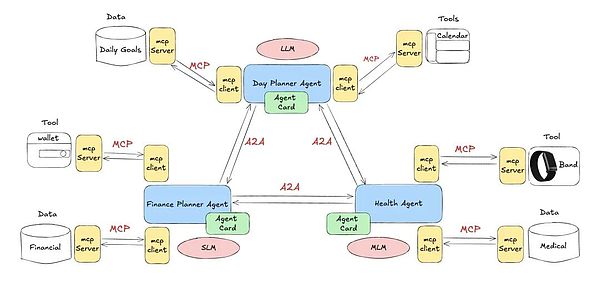

全新的场景,在谷歌、Coinbase 甚至以太坊看来只能是 A2A(Agent 2 Agent),完全无需人的深度参与,Web2 支付是一种不可再生资源,因为未来无处不支付。

简单而言,未来人会有多个 Agent 处理不同任务,而 MCP(模型上下文协议)会在 Agent 内配置资源或调用 API,最终给我们呈现的是 Agent 相互匹配和创造经济价值。

人的行为将更多表现在授意而非授权,必须让渡人的多维度数据,才能让 AI Agent 满足你的内在需求。

人的价值在于授权

机器操作不知疲倦

现有的预授权和预付款、先买后付、收单/发卡、清算/结算会发生在链上,但是操作者是 Agent,比如传统的信用卡盗刷需要人工处理,但是 Agent 会聪明到识别恶意行为。

站在现有支付堆栈,以及“央行—银行”的体系下,确实会认为以上所想是不自量力,但是别忘记,数字人民币的“即付即转”也是从收益角度出发,最终向银行体系做出的妥协。

非不为也,实不能也。

谷歌拉取 Coinbase、EigenCloud 和 Sui 等搭建的 AP2 协议,已经和 Coinbase 的 x402 网关协议高度融合,区块链+稳定币+互联网是目前的最优解,目标瞄准小额流支付(Microtransactions),在其设想中,实时云使用、文章付费墙等都是真实场景。

怎么说呢,我们可以确信未来属于 AI Agent,超越清结算渠道,但是其改变人类的具体路径,尚未可知。

DeFi 领域至今缺乏信贷市场,天然适合企业发展,但长期是散户或者个人市场依靠超额抵押机制成为主力军,这本身就是反常现象。

技术发展从来没有办法想象实现路径,只能勾勒其基本定义,Fintech 如是,DeFi 如是,Agentic Payment 也是。Ca

稳定币支付不可逆特性也会催生出新的套利模式,但我们无力想象其危害性。

另外,现有分发渠道不会是稳定币大规模使用的核心战场,空有使用量,但是会损害其和链上 DeFi 堆栈交互的收益潜力,这依然是幻想皇帝会用金锄头挖菜。

稳定币支付取代银行和现有分发渠道后,才能称得上是 Web3 支付体系。

结语

我想象的未来非银行支付系统的实现路径:收益+清结算+散户(网络效应)+ Agent 流支付(摆脱旧巨头的自我拯救后)。

目前的冲击,仍然集中在对 Fintech 和银行业,较少能替代央行系统,这不是因为技术上不可行,而是美联储仍然充当最终贷款人(背锅侠)的重任。

从长远看,分发渠道是中间过程,如果稳定币能替代银行存款,没有渠道能锁住流动性,但是链上 DeFi 无准入和用户无限制,是否会引爆更狂暴的金融危机呢?

苏联无法消灭黑市,美国不能禁止比特币,无论是滔天洪水还是幸福彼岸,人类没有回头路。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit K网(Kraken)

K网(Kraken) 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 币安币

币安币 First Digital USD

First Digital USD 大零币

大零币 狗狗币

狗狗币