香港抢滩数字资产:稳定币、RWA、数字人民币多路竞合

摘 要

香港正同步推动着稳定币、人民币数字货币以及RWA等多种数字货币试验。积淀了百年金融传统的香港,站在开启未来数字世界狂欢的战略关口。

在香港的街头,“八达通(octopus)”和“代币(token)”的标识经常被一同印在马路两侧。这形象地勾勒出了香港金融业的图景:一边是传统金融的百年积淀,另一边则是数字世界的明日狂欢。

如今,传统金融与数字世界正加速融合。作为连接线下线上世界桥梁——稳定币更被市场赋予厚望。继《稳定币条例》生效后,香港金融管理局(下称“香港金管局”)表示,香港首批稳定币发行人牌照于2025年8月1日—9月30日开放申请。

目前,已有不少公司跃跃欲试。香港金管局发言人透露,截至8月31日,向其表达意向申请稳定币牌照的共有77宗,这些机构包括银行、科技企业、证券/资产管理/投资公司、电商、支付机构、初创/Web3企业等。

但相对市场不断升温的热情,香港监管机构却频频为稳定币降温。8月14日,香港证监会及香港金管局发表声明,称投资者保持警惕的必要性。香港金管局更是表示,稳定币发行人牌照在初期仅会批出数个。

在市场人士看来,这或是香港抢滩数字资产的真实写照。一方面,它们迅速推进稳定币立法议程,展现出一种不甘人后甚至意图领跑的决心。但另一方面,为确保安全,不断趋紧的监管或为先行者增添创新成本。

香港特别行政区立法会议员邱达根在接受《财经》采访时表示,虽然香港对稳定币的监管趋严,但这或更能促进行业发展。因为这将保障市场参与者权益,吸引更多人参与其中,扩大市场规模。

除稳定币,香港还进行着多种数字货币试验。另外两项分别是香港金管局和其他央行共同主导的数字货币桥项目和由银行发行的代币化存款。

不少市场人士表示,这体现了香港在数字世界的多种尝试,但这或在一定程度形成“竞合格局”。央行数字货币推行的项目和稳定币的商业落地场景多为跨境支付,未来双方需在大中额的清算结算、零售端的支付领域协同,才能形成更高效的跨境支付体系。

除跨境支付,市场对稳定币的功能还有更大的想象空间。通过将法定货币的稳定性与区块链的效率基因融合,稳定币或将有助于真实世界资产(Real World Assets,RWA)代币化的发展。即将现实世界中的货币(“钱”)上链,进而投资虚拟资产。

这对香港的意义重大。香港理工大学AIoT副研究员、IEEE计算机协会区块链和分布式记账标准化委员会主席、香港WEB3.0标准化协会执行会长李鸣对《财经》表示,香港发展RWA产业,可带动中国内地的资产出海,亦能将海外的资金引进来。在数字世界,香港依然可以扮演“超级联系人”的角色。

与此同时,作为全球最大的离岸人民币枢纽,香港还可在数字世界中焕发生机。如果未来香港稳定币锚定离岸人民币,随着稳定币的市场规模增加,这将推动人民币国际化进程。

对此,香港HashKey集团董事长兼CEO(首席执行官)肖风对《财经》表示,无论是在传统金融还是数字世界领域,想要推进人民币国际化,重要的还是扩展离岸人民币资产、配套创新产品,这样才能更大范围地吸引海外投资者。

从全球货币体系角度来看,李鸣认为,中国香港尝试的稳定币试验更多从应用场景切入,更多是在数字金融领域的创新。对比来看,美国政府推出的美元稳定币锚定的是美元、美债,希冀在数字世界继续增强美元话语权。“如果想要让香港稳定币在全球被广泛地接受,便需要在技术体系、应用场景、产业生态等方面开展标准化、金融制度和货币政策等层面做更多设计。”他说。

(香港正尝试着多种数字货币支付方式,摄/康恺)

稳定币风起:创新与安全的博弈

“一半是海水,一半是火焰。”——在不少从业者看来,这或是香港数字资产行业的真实写照:一方面,它们迅速推进稳定币立法议程,展现出一种不甘人后甚至意图领跑的决心。但另一方面,不断趋紧的监管或添先行者的创新成本。

在掀起稳定币热潮后,香港金融监管机构近期频频为其降温。8月14日,香港证监会及香港金管局就稳定币相关市场波动发表联合声明,强调在市场狂热时需保持警惕的必要性。

不仅如此,香港监管机构还在提高稳定币审批门槛。香港金管局总裁余伟文多次强调称,香港稳定币发行人牌照审批标准门槛甚高,在初期仅会批出数个。

KYC(认识你的客户)和AML(反洗钱)被香港金管局视作推行稳定币较为注重的因素。根据相关规定,所有稳定币持有人的身份信息必须留存5年以上,发行方不仅要验证用户身份,还被禁止为匿名钱包提供服务。

但此举却在Web3社区掀起轩然大波。因为去中心化金融的优势在于“开钱包即用”的无许可特性,但实名制要求实质上将稳定币转化为带监管属性的数字工具,这与链上原生资产的自由流通特质形成了冲突。

一些公司更是表示,较严的规定或提升金融科技公司申请稳定币牌照的难度。因为相对于金融机构,金融科技公司在实践KYC的经验并不多。

不过,在不少市场人士看来,在行业发展初期,相对较为严谨的监管或更有利于市场发展。“KYC、AML等规定是推行稳定币政策的下限,真正决定整个市场上限的是稳定币应用场景落地的情况。”李鸣表示。

邱达根也认为,较为严格的监管将保障市场参与者权益,吸引更多人参与其中。“目前稳定币市场最重要的是吸引足够的使用者。稳定币的发行量和流通量并非由发行方决定,而是由需求决定,发行但未使用的稳定币必须销毁。目前,香港监管机构提供了清晰的监管与跟踪流程,这可以让人们了解稳定币的发行量、使用者的银行账户情况。”

不只是KYC、AML,达维律师事务所亚洲诉讼业务主管及亚洲区主席罗嘉诚(Martin Rogers)对《财经》表示,香港监管机构同样在注重金融、信用和数据的风险。如果稳定币发行人陷入违约,这便可以保障投资者的权益。此外,在使用稳定币的过程中,还会伴随着将大量数据上链。对于网络安全的要求,可防止系统被黑客入侵。

“相对于美国,中国香港监管部门在稳定币法案的规定要求更多。前者要注重稳定币发行方的信息披露。在披露充分的基础上,投资者需自行承担风险。相对而言,中国香港监管机构保护投资者权益的条款更多。”他进一步说道。

即便监管有所趋紧,仍有不少机构对稳定币跃跃欲试。8月8日,作为香港稳定币沙盒三组参与者之一,渣打银行(香港)、安尼卡集团及香港电讯共同成立的合资公司Anchorpoint Financial Limited披露,已向香港金管局表态,称有意申请稳定币发行人牌照。圆币科技行政总裁刘宇接受香港《明报》采访表示,公司有信心成功获取牌照。

截至8月31日,向香港金管局表达意向申请稳定币牌照的共有77宗,这些机构包括银行、科技企业、证券/资产管理/投资公司、电商、支付机构、初创/Web3企业等。

众多金融机构不愿错失在数字世界的发展机会。一名香港银行业人士告诉《财经》,跨境支付被视作稳定币最易落地的场景,银行在清算结算业务中具有优势。香港银行业大多是贸易银行,其市场网络与‘一带一路’相重合,这是其另一大优势。“对于一些中小银行来说,技术变革更为其提供了弯道超车的机会。”他说。

从金融科技公司角度来看,李鸣认为,对于拥有全球复杂供应链的企业而言,基于区块链的稳定币可以帮助供应商更快收到货款,基于链上贸易数据的稳定币融资更便捷、成本更低。同时,这也可以增强供应链透明度和信任,优化企业体系内的供应链生态。

除此之外,大宗商品亦被视作稳定币落地的重要场景。邱达根认为,大宗商品的交易量较大且涉及全球市场,这对跨境支付结算有天然需求。

此外,新能源领域同样可以为稳定币的使用提供落地场景。香港科技大学金融研究院助理院长唐博对《财经》表示,从细分领域来看,电池、汽车等领域的供应链较长,且中国企业在全球亦有一定比较优势。未来,这同样将为跨境支付领域提供不少商业机会。

在此背景下,市场正看好稳定币未来的市场前景。摩根大通预测,未来几年,稳定币市场规模可能会达到5000亿美元—7500亿美元。

数字货币竞合:共建跨境支付体系

除稳定币,香港还尝试着多种数字货币试验。其一是由香港金管局主导的央行数字货币(CBDC)项目,其二是由银行发行的代币化存款。

具体而言,香港探索的CBDC可分为两类。在批发层面,香港金管局联合中国人民银行数字货币研究所、泰国央行、国际清算银行(BIS)创新中心等机构共同发起了央行数字货币桥(m-CBDC Bridge)项目,其主要应用便是跨境支付和结算。此外,香港金管局还开展了名为“Ensemble”的批发层面央行数字货币,这为代币化存款、数字港元和受监管的稳定币跨银行同业结算构建起全新的金融基建。

在零售层面,香港金管局同样联合BIS创新中心、以色列央行等开展了Aurum项目和Sela项目,这旨在研究零售CBDC的高层次技术设计,并测试零售CBDC架构在促进中介机构之间数字支付方面的可行性。

由于mBridge和稳定币的商业落地场景多为跨境支付。在不少市场人士看来,这两者代表着货币“主权路径”和“市场路径”,或形成鲜明的“竞合格局”。

但在李鸣看来,上述两者仍有较大的互补性。mBridge服务于批发端大中额的清结算,如央行间准备金调拨和国家级大宗商品跨国结算。稳定币可以加速零售端高频需求,如小额支付或商业机构间的金融业务。随着稳定币逐步合规化和mBridge应用场景的扩展,双方可共同形成更高效的跨境支付体系。

唐博则认为,mBridge依托CBDC框架,强调监管合规性和金融稳定性。这虽然降低了系统性风险,但灵活性较弱。稳定币则基于公有链、智能合约和开放金融生态,这使其更擅长应用的高频、碎片化的支付场景。

就代币化存款来看,汇丰银行是其中的先行者。5月,该行宣布,在香港推出以代币化存款为主的企业财资管理方案,这是香港本土首个由银行提供的区块链结算服务。在推出初期,其企业客户可在名下不同公司持有的钱包之间进行港元或美元转账支付,过程不受交易时间限制,并可实时完成,这有助企业提升财资管理效率。

蚂蚁国际则成为首家采用汇丰银行该方案的企业客户,其辖下公司在汇丰账户的存款经代币化后,成功完成了即时的内部资金调拨。

麦肯锡认为,上述三类试验均可提升结算付款的效率。得益于数字合规流程和智能合约等技术,监管可通过链上分析服务,AML和KYC的问题。

不过,麦肯锡表示,上述试验或对Swift等全球支付体系构成了直接挑战。如果按照当前的增长率,稳定币交易量或会在不到十年之内超过传统支付。截至目前,传统支付基础设施每日处理5万亿美元—7万亿美元的全球汇款(包括金融机构、企业和个人消费者)。

BIS亚太区首席代表张涛此前对《财经》表示,全球支付体系是不断完善的过程。任何对该体系的改善,都是在合法依规的基础上追求如何以最小的成本为消费者提供更好的服务。“换言之,就是让消费者能够以更便宜的价格、更快的速度,更稳定和安全的方式,合规地将钱从一个地方传送到另一个地方。当前技术的进步,让全球支付体系有了更多提升和改善空间的可能。”他说。

“对于跨境支付而言,无论是使用央行数字货币还是稳定币,其底层的区块链技术已较为成熟。下一步,各方的重点都是如何将其应用场景落地。重要的是将金融服务与基于区块链技术的数字金融更好地结合,朝着提高效率、增加透明度的方向去创新业务。”李鸣说道。

RWA:虚拟资产的下一个风口

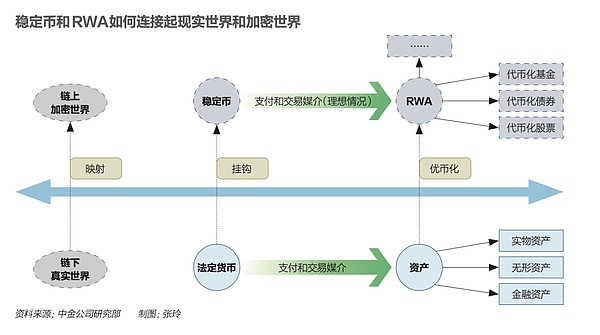

不只是跨境支付,市场人士对稳定币的功能还有更大的想象空间。在他们看来,通过将法定货币的稳定性与区块链的效率基因融合,稳定币或将有助于真实世界资产(Real World Assets,RWA)代币化的发展。

所谓RWA,是指通过区块链技术将现实世界中的资产代币化,使其能够在加密货币市场中进行交易或作为抵押品。

如果从现实世界资产均可映射到区块链上的角度看,法币稳定币是RWA中最基础的一类品种,即把现实世界中的货币(“钱”)上链。对比其他RWA,法币稳定币的底层资产是所有资产中最基础、流动性最强的货币。稳定币是RWA的基础品种,其他RWA(“资产”)可用稳定币作为交易媒介。

以香港为例,RWA项目或可以港元、美元为锚定的稳定币作为支付或兑付通道,将不动产、债券、股票、知识产权甚至碳资产的价值映射到区块链上通证化,进而在全球范围内进行交易或融资。随着稳定币的体量不断扩大,其在链上的配置需求也会越来越旺盛,从而促进RWA发展。

李鸣认为,香港发展RWA产业,可发挥中国制造业和供应链优势,带动中国内地的资产出海,亦可将海外的资金引进来。在数字世界,香港依然可以扮演“超级联系人”的角色。

具体而言,目前香港的RWA实践主要以“中国内地资产+联盟链+中国香港监管沙盒”的跨境RWA代币化模式开展,重点涉及四个主题:固定收益和投资基金、流动性管理、绿色和可持续金融、贸易和供应链金融。在香港Ensemble沙盒计划中的RWA代币化项目中,涉及境内资产的项目主要有三个:朗新集团新能源充电桩RWA、协鑫能科光伏电站RWA以及巡鹰出行的换电资产RWA。底层资产以新能源的未来收益权为主。

唐博认为,上述循环是否可以有效实现,在于是否有优质的新能源资产可以投资。比如,目前不少新能源企业在海外建立光伏、风电设备,投资者在RWA世界购买这些资产可获得可观的现金流回报,那么他们自然愿意持有相应的稳定币。这相当于用稳定币进行跨境能源贸易,而后投资新能源的RWA资产。

邱达根也认为,投资者持有稳定币的原因,更多是想连接背后的数字资产。但他也提醒道,稳定币只是数字世界大拼图里的小部分。在此背后,重要的是打通许多难以交易的资产,让其实现代币化,解决交易性不强引发的流动性不足的问题。

对此,李鸣认为,RWA的流动性困境很大原因在于,底仓资产可否标准化。“相对于美国以金融资产做RWA的底仓,中国的底仓标的大多是物理资产,其标准化难度更高。这实际上侧面反映一个问题:美国是金融大国,中国是制造业和供应链大国。但如果未来可以将这些物理资产在虚拟世界盘活,便可更大程度地赋能‘一带一路’和双循环大战略。”他说。

(稳定币和RWA如何连接起现实世界和加密世界,图表来源:中金公司研究部)

与此同时,作为全球最大的离岸人民币枢纽,香港还可在数字世界中焕发生机。如果未来香港稳定币锚定离岸人民币,随着稳定币的市场规模增加,这将推动人民币国际化进程。

在邱达根看来,从香港监管部门角度来看,离岸人民币或是香港稳定币锚定法定货币的选项之一。“目前,人民币跨境支付、结算量逐渐增多,这是发展离岸人民币稳定币的重要切口。如何让交易方愿意持有离岸人民币稳定币,便需要让持有者有更多的人民币投资渠道。比如,持有者可以将人民币放在银行收高息,也可以买股票和债券等金融资产。这一进程与人民币国际化本身是相适应的。”他说。

中国人民银行的数据显示,2024年,人民币跨境收付金额约64万亿元,同比增长23%。截至目前,通过香港处理的离岸人民币支付一直占全球70%以上。香港拥有中国内地以外最大的人民币资金池,规模大约1万亿元人民币。

肖风认为,推进人民币国际化进程,香港是重要的“桥头堡”。无论是在当前的金融市场,还是未来的数字世界都是如此。目前,美国等国家与地区都在推行代币,如果中国香港不去尝试,就可能在未来难以融入数字世界。从推行离岸人民币稳定币的角度来看,中国在全球贸易的出口和进口份额较多,如何通过贸易结算与稳定币结合,或是推进这一进程的重要抓手。

从全球货币体系的角度来看,李鸣认为,未来中国香港推行稳定币的步伐任重道远。对比来看,美国政府推出的美元稳定币锚定的是美元、美债,希冀在数字世界继续增强美元话语权。中国香港推行的稳定币则更多从应用场景切入,更多是希望通过金融创新带动数字经济发展。如果想要其在全球内广泛地接受,便需要在标准化、产业政策和货币制度层面做更多的设计。

◤本文为《财经》杂志原创文章,未经授权不得转载或建立镜像。如需转载,请在文末留言申请并获取授权。◢

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit K网(Kraken)

K网(Kraken) 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 币安币

币安币 First Digital USD

First Digital USD 大零币

大零币 狗狗币

狗狗币