跨链技术的未来:从聚合桥到原子互操作的无缝体验

如果你是一位链上 Degen,大概率对以下场景不会陌生:

把 ETH 从主网转到 Arbitrum 以更低的 Gas 费与 DeFi 交互;将 Polygon 上的 USDT 兑换为 Base 上的 USDC;亦或是为了策略最优,将资产分散至不同链以对接特定应用。

这些操作的背后,都指向了区块链世界的核心命题之一——跨链互操作性。本文梳理了跨链技术的进化之路,透视 Web3 如何从单一的「跨链桥」,走向「无缝互操作」的终局。

Rollup 与多链生态的碎片化

如果你是一名以太坊生态的老玩家,最多用过多少条 L2?5 条,10 条,还是 20 条或更多?

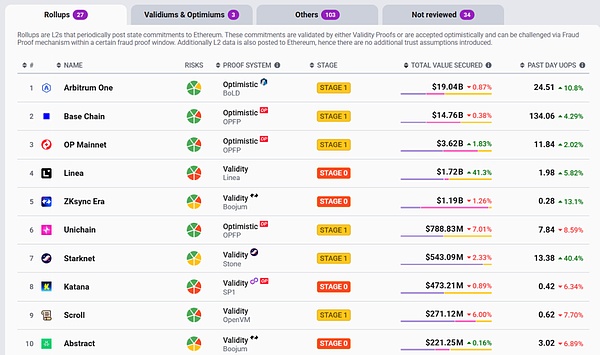

事实上,相比总量而言,绝大部分玩家可能都只探索了 L2 全景图的一小部分。据 L2BEAT 不完全统计,如今以太坊生态的 L2 数量已近百条,这还不包括其他独立的 L1 公链,我们正处在一个空前繁荣的多链时代。

只是这也导致了流动性和收益机会日益破碎割裂的新困局——原本聚集在以太坊上的流量一步步被瓜分,形成了一个个被割裂的价值孤岛,同时注定随着公链数量和 L2 数量的增多,流动性的碎片化程度会进一步加剧。

那这对普通用户意味着什么?当你需要从 A 链到 B 链进行一次跨链操作时,就像规划一次复杂的国际旅行,困难重重。

毕竟从 A 链到 B 链,每条路线都有不同的行程时间(桥接时间)、通行费(跨链成本)和燃料消耗(Gas),且每次的行程时间、通行费和消耗的燃料可能都不同,因此很难找到最佳路线:

-

有些路线可能只支持特定代币;

-

某些路线的通行费可能因代币金额而异,因此对于大额交易来说可能并不理想;

-

或者某些路线的合约交互消耗可能很高,这导致行程时间和燃料消耗的增加;

这个过程不仅繁琐,而且每一步都可能产生额外的滑点和费用,因此正如 Uniswap、SushiSwap 等 DEX 百花齐放之后 1inch 等 DEX 聚合器变成刚需赛道,在市场上的桥愈来愈多的背景之下,跨链桥聚合器也成了第一波的演进方向。

且跨链(层)聚合的思路,实现除了资产在不同区块链网络之间的直接聚合转移之外,还包含了对 DEX、DEX 聚合器的聚合,如 Uniswap、1inch 等等,也即可以让用户在资产跨链(层)的同时,直接完成不同资产之间的兑换。

这意味着,你只需输入起点(Arbitrum 上的 DAI)和终点(Optimism 上的 ETH),系统会瞬间为你计算出当前市场状况下的最优解,用户仅需一次确认,后台完成跨链+兑换的全流程操作。

这标志着跨链体验从「手动挡」向「自动挡」的演进,极大地降低了用户门槛。

从「跨链」到「聚合」的演进

简言之,跨链聚合器的核心价值,在于成为用户的智能导航系统,将复杂的多步操作简化为一键点击。

这也是过去几年跨链聚合器等思路的发展侧重方向,在这个过程中,系统会自动找到所有可用的路线,并分别以下面三条标准进行排序——目标链上的最大资产输出、最低 Gas 费用、最短时间,用户只需根据聚合器提供的路径进行选择就可以完成最优的跨链兑换操作。

我们可以通过与传统跨链兑换路径的对比来直观感受一下这种跨链(层)聚合兑换的优势,假设用户在 Arbitrum 上有 DAI,想要换成 Optimism 上的 ETH,传统跨链(层)项目下,可以使用多种路径来实现:

-

先通过 Arbitrum 上的 1inch,把 DAI 换成 ETH ,然后通过跨链桥,把 ETH 从 Arbitrum 换到 Optimism ;

-

或者先通过跨链桥,把 DAI 从 Arbitrum 换到 Optimism ,然后通过 Optimism 上的 Uniswap ,把 DAI 换成 ETH;

不同的路径虽然成本、体验各有优势,但实现逻辑大同小异,都是切割为同一资产跨链(层)转移、不同资产兑换这两个逻辑,然后分别进行最优选择操作,其中又需要根据兑换资金量大小、滑点大小、对应网络流动性充足与否、速度快慢进行综合权衡。

但在跨链(层)聚合的思路中,上述权衡和考量都无需用户自己进行,它们自动找找到所有可用的路线,然后根据目的地链上的最大输出、交易和转账的最低 Gas 费用、最低桥接时间等因素,帮助用户以最优途径在不同的区块链之间移动资金。

在用户体验端能直观感受到的「聚合」思路演化路径之外,在技术层面,为了打破隔离墙,跨链赛道多年来也一直在探索不同的更多元技术化解决路径:

-

消息层互操作:比如 LayerZero、IBC(Cosmos),通过跨链消息验证实现数据互通。

-

状态层同步:让不同链能直接共享状态,不需要中介。

-

零知识(ZK)跨链:利用零知识证明,让跨链验证更高效、更安全。

这些方案共同指向一个目标,让区块链世界真正「无缝互联」,让用户感受不到链的边界。

而 8 月 29 日,以太坊基金会也发布「Protocol Update 003 — Improve UX」,聚焦用户体验改进(Improve UX),作为重组研发团队后三大战略之一(Scale L1、Scale Blobs、Improve UX)。

其中 EF 的该文章强调互操作性(interop)为核心,目标为无缝、安全、无许可的以太坊生态体验。

以太坊的最新跨链思考

在此背景下,在学术与开发者社区,近期有两条值得关注的新路径,它们或许会决定以太坊生态跨链的未来形态。

1. SCOPE:重建以太坊的「同步组合性」

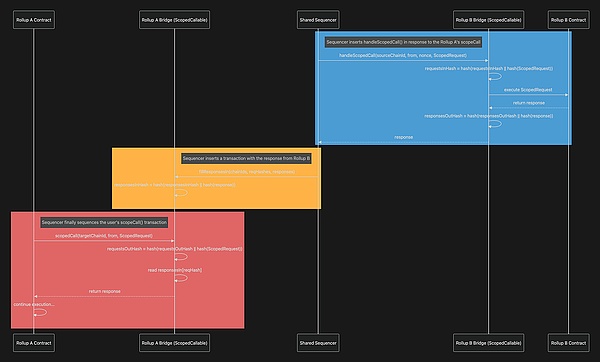

首先就是以太坊研究员 jvranek 最近提出的 SCOPE(Synchronous Composability Protocol)思路,旨在实现以太坊 L1 与 L2、L2 与 L2 的同步可组合性,支持跨域合约原子执行。

说白了,就是让不同 Rollup、Rollup 与以太坊主网之间的交互,能像在同一条链上那样「原子化」执行——一笔交易内的所有操作要么全部成功,要么全部失败,不会出现中间状态。只不过此前受限于跨链互操作性的壁垒,一旦涉及跨链操作就很难实现。

举个例子,借助 SCOPE,你将可以在一次涉及 Swap、Lend 的综合策略交易中,同时调用 Arbitrum 上的 Aave 协议和 Optimism 上的 Uniswap 协议,要么两者都成功,要么两者都失败,中间不会卡在半路,白白浪费 Gas 与机会成本。

潜在价值也显而易见,这将会解锁如跨 L2 的闪电贷、一键清算等复杂的 DeFi 策略组合,虽然 SCOPE 仍处于 PoC 阶段,但它被普遍视为解决 L2 组合性碎片化的关键拼图。

一旦成熟,应用层的聚合体验与底层的原子性互操作将形成互补:前者降低门槛,后者确保安全与一致性。

2. ZK 加速互操作:用数学取代「信任」

另一条方向是借助零知识证明(ZK Proof),让跨链验证不再依赖于一组需要信任的中间人(验证节点),而是纯粹依赖数学。

其中源链上的状态变化可以被生成一个简洁的 ZK 证明。目标链通过数学证明验证源链事件,从而在安全模型内确认为真,代表方案包括 ZKsync 提出的原生 Interop 机制等等。

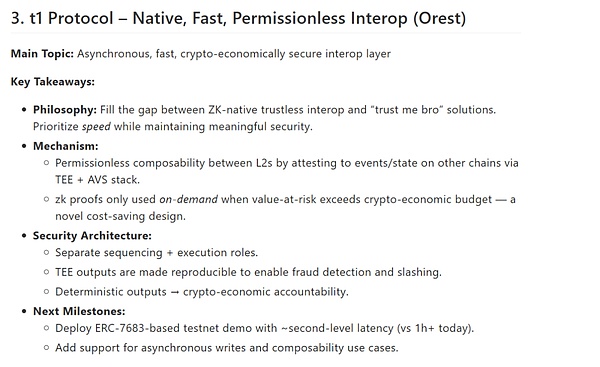

其中还有一些工程化取向较强的路线,尝试在「速度」与「安全成本」之间取得动态平衡。以 t1 Protocol 的设想为例,定位就是在「纯 ZK 信任最小化」与「高度信任中介」的两极之间寻找中间地带,做到异步、快速、加密经济学保障。

其中它以 TEE + AVS 证明其他链事件/状态,当风险金额超过加密经济预算时,按需引入 ZK 证明兜底(节省日常成本);而在具体的安全架构上,则将排序与执行分离,TEE 输出可复现以便欺诈检测与惩罚,通过确定性输出实现加密经济可追责。

简言之,这类路线强调「把 80% 的用户需求先提升 10 倍体验」,再用具备成本弹性的证明体系在关键时刻加杠杆,从工程落地角度看,如果能与钱包的意图路由、风控与限额机制结合,会是非常务实的落地方向。

总的来看,无论是应用层的跨链聚合,还是协议层的原子互操作 / ZK 加速,共同趋势都在把「链」的存在感、「跨」的感知度逐步淡化:

对普通用户来说,你可能并不需要记住 SCOPE 或 ZK Interop 这些名字,真正重要的是跨链操作正在变得更快(秒级)、更安全(数学保证)、更隐形(一次完成)。

这也是跨链终局应该实现的模样:让用户专注于价值流动本身,而不是链与链之间的阻隔。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit K网(Kraken)

K网(Kraken) 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit 泰达币

泰达币 以太坊

以太坊 比特币

比特币 Solana

Solana USD Coin

USD Coin 瑞波币

瑞波币 币安币

币安币 First Digital USD

First Digital USD 狗狗币

狗狗币 大零币

大零币