以太坊十年:从技术理想到金融现实的蜕变

从2015年7月30日主网上线,到2025年7月30日,以太坊已经走过了整整十年。作为加密货币行业的风向标,以太坊不仅承载了无数开发者与投资者的梦想,也始终推动着区块链技术的边界扩展。

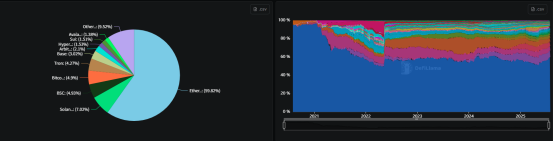

如果说比特币是加密货币领域的定海神针,那么以太坊无疑是行业发展的引擎。相比于比特币的“HOLD”文化,以太坊的核心精神是“BUILD”。它不仅仅是一个数字货币平台,更是全球最大的去中心化应用生态系统。这十年间,以太坊从一个构想逐渐成长为加密世界的基石,其发展历程充满挑战与变革。

01

征途开始:创世、硬分叉与ICO

以太坊的故事始于一位名叫Vitalik Buterin的17岁俄裔加拿大少年。2011年,他为一家名为“比特币周刊”的网站撰写文章,每篇文章报酬仅为5个比特币。这份早期的经历让他对比特币有了深刻理解,也埋下了开发新平台的种子。

2013年,Vitalik在旧金山的一次旅途中突发奇想:如果有一个可以编程的区块链网络会怎样?尽管他曾多次写信向比特币核心开发人员提议,但未获回应。于是,他决定自己动手,于2014年初完成了以太坊白皮书,并迅速集结了一支由八位联合创始人组成的团队。

然而,理想主义的道路并不平坦。围绕以太坊的发展方向,团队内部产生分歧,最终导致部分成员离开。即便如此,在2014年的首次ICO中,以太坊仍成功募集超过3万个比特币,约合1800万美元,发行了7200万枚ETH。

2015年7月30日,随着区块高度达到预设的1028201,以太坊主网上线,标志着世界计算机梦想的启航。然而,彼时的以太坊还只是一个简单的展示平台,交易效率低下且智能合约安全性堪忧。

2016年,“The DAO”事件爆发,一名黑客利用智能合约漏洞窃取了360万枚ETH。这一事件促使社区进行硬分叉,同时也催生了以太坊经典(ETC)。

02

高潮迭起:DeFi、NFT以及新的危机

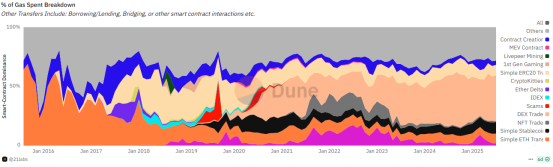

2020年,DeFi夏天点燃了整个加密市场,流动性挖矿成为潮流,各类协议如雨后春笋般涌现。以太坊的总锁仓价值(TVL)从年初的20亿美元飙升至年末的160亿美元,增长了8倍。

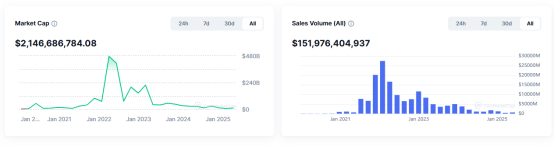

随后的2021年,NFT热潮席卷全球,OpenSea等交易平台崛起,单月交易额最高达到126亿美元。以太坊的价格也在这一年创下历史新高,一度接近4900美元。

然而,繁荣背后隐藏着问题。2022年,Terra与FTX的崩盘让市场陷入黑暗,以太坊价格大幅下跌。尽管如此,技术进步并未停滞。同年9月,以太坊完成主网和信标链的合并,正式切换至权益证明(PoS)机制。

03

现在进行时:以太坊的变与不变

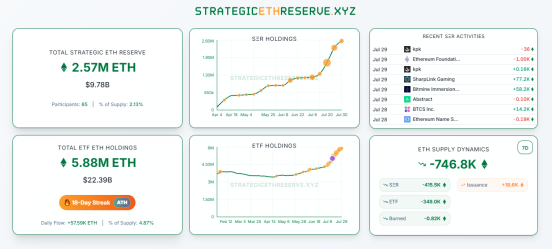

进入2024年,机构叙事逐渐取代技术与应用叙事,成为推动以太坊发展的新动力。美国SEC批准了8个以太坊现货ETF申请,证券属性得到认可,以太坊正式进入华尔街资本视野。

2025年,以太坊迎来了机构元年。多家机构布局以太坊金库,持有超过100枚ETH的实体数量达到66家,总计持有247万枚ETH,占市值比重显著提升。

技术上,以太坊持续优化,TPS从15/s提升至194/s;应用生态也更加丰富,涵盖DeFi、NFT、游戏等多个领域。基金会治理结构亦发生调整,Aya Miyaguchi卸任日常管理职位,两位核心开发者接棒。

尽管历经波折,以太坊仍然代表着最去中心化的未来。拥有超过25万名开发者的它,依然是全球最具创新力的区块链社区之一。

未来的路依然充满未知:以太坊治理将如何演进?Layer2的冲击能否被化解?这些悬而未决的问题,等待着下一个十年的答案。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit K网(Kraken)

K网(Kraken) 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 First Digital USD

First Digital USD 币安币

币安币 OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP 狗狗币

狗狗币