人民币国际化:迈向全球经济舞台中心的"惊险一跃"

人民币国际化作为一项长期战略任务,其进程与中国在全球经济地位的快速提升相比仍显滞后。本文深入探讨人民币国际化加速发展的可行性及利弊分析,从"流动性溢价"的独特视角阐释人民币迈向国际货币体系中心的可能性与深远意义。

本文要点:

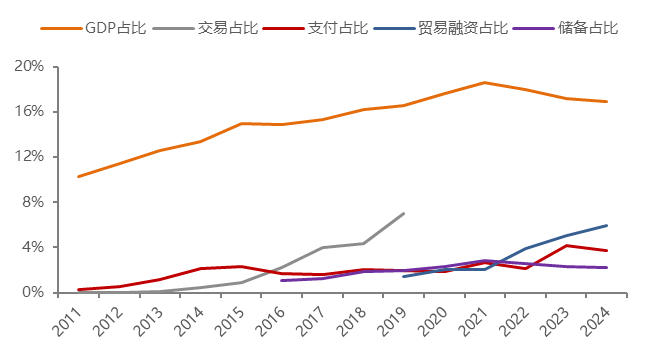

- 当前人民币国际化程度与中国经济体量显著不匹配,在外汇交易、国际支付等关键领域的占比远低于经济规模占比。

- SWIFT系统对人民币支付存在统计低估现象,实际支付结算比例约在8%左右,但存在地域分布过于集中的问题。

- 历史数据表明,加速人民币国际化并不必然导致贬值,2005年汇改后曾出现连续九年升值。

- 货币风险溢价由流动性溢价和信用溢价构成,缩小汇率差需同步改善流动性和增强货币信用。

- 人民币市场汇率相对购买力平价存在明显低估,主要源于全球范围内流动性不足导致的高流动性溢价。

- M2规模大不等于贬值压力大,扩大人民币流通范围反而有助于提升估值水平。

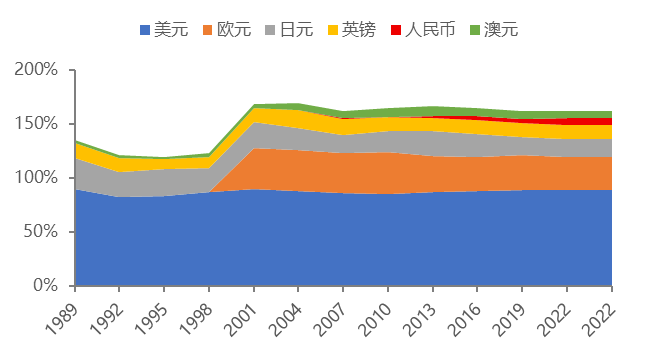

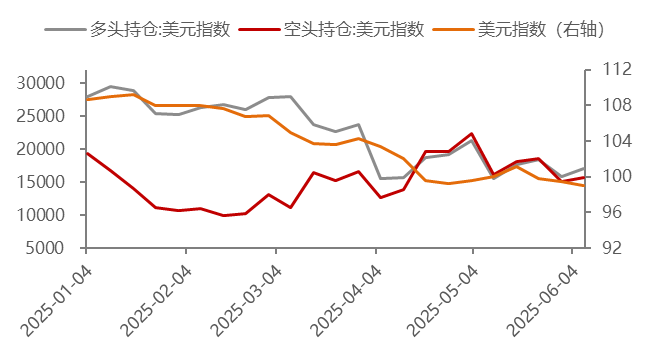

- 美元目前处于流动性过剩导致的高估状态,配置过多美元资产存在信用绑架风险。

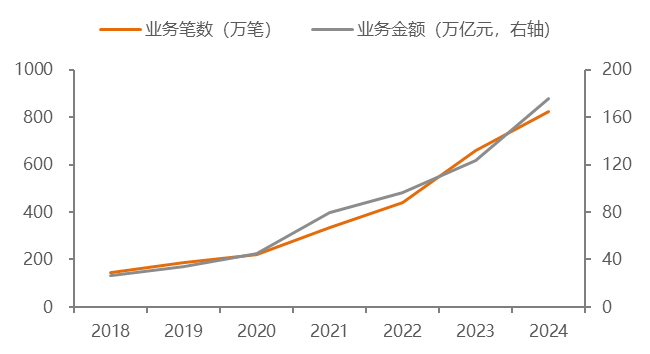

- 当前是推进人民币国际化的有利时机,企业出海带动人民币跨境使用显著增加。

- 建议扩大资本账户开放度,提供换汇便利,并推动人民币稳定币立法。

- 人民币适度升值有利于降低GDP增速要求,促进经济结构转型。

- 国际化进程将助力中国企业全球化发展,优化资产配置组合。

人民币国际化现状:与经济地位不相称

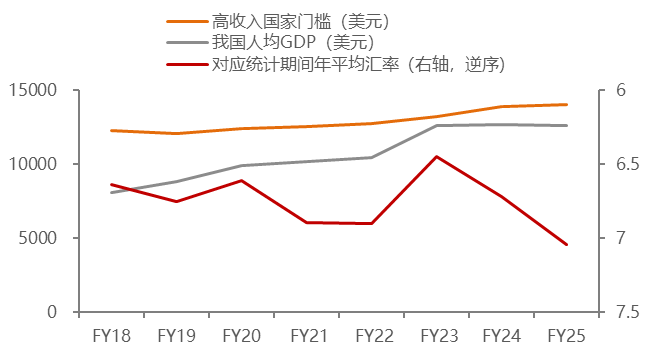

据国家统计局数据显示,2024年中国GDP达18.9万亿美元,占全球18%,排名第二。然而,人民币在国际货币体系中的地位与这一经济规模极不匹配。

在外汇交易方面,根据国际清算银行2022年数据显示,人民币交易占比仅7%,排名第五。国际支付领域,SWIFT数据显示2025年5月人民币支付占比仅为2.89%,排名第六。

值得注意的是,SWIFT系统对人民币支付存在显著低估。通过货币互换协议和CIPS系统的使用,实际人民币支付结算比例估计在8%左右。截至2025年5月末,人民银行已与32个国家签署双边本币互换协议,总额度达4.46万亿元。

然而,人民币支付存在明显的地域局限性,超过70%的国际支付集中在香港地区。

人民币国际化前景:机遇与挑战并存

从外部环境看,美元指数持续下行,美国债务压力上升,为人民币国际化提供了重要契机。内部而言,中国企业加速出海,跨境业务中人民币使用显著增加,这些都为人民币国际化创造了有利条件。

建议从以下方面加快推进:

- 扩大资本账户开放度,优化合格境外投资者管理制度

- 为企业和居民提供更便利的换汇服务

- 研究推动人民币稳定币立法

- 调整外汇储备结构,增持黄金和优质权益资产

人民币国际化:助推中国经济转型升级

人民币国际化不仅关系到货币地位的提升,更是推动经济高质量发展的重要引擎。通过适度升值,可以降低对GDP增速的过度依赖,为经济结构调整创造空间。

展望未来,人民币国际化将为中国企业全球化发展提供有力支撑,帮助实现资产多元化配置,推动经济向更高层次迈进。

热门新闻

- 1美联储2025年降息对非必需消费品与科技股的深远影响

- 212.5万美元一枚!比特币只想掀掉一切天花板

- 3比特币引领加密货币市场:4.35万亿美元市值背后的战略配置与宏观经济驱动

- 4币安人生上线币安Alpha,三天市值突破1.5亿美元的背后

- 5比特币有望在2025年第四季度突破15万美元:宏观经济与机构采用共同推动

- 6比特币今日新闻:飙升至历史高点,对冲美元贬值与政策波动成焦点

- 7OpenAI将ChatGPT重塑为多功能应用平台,推出App SDK与AgentKit

- 8SEC新规加速Solana与XRP ETF审批,75天时间框架点燃市场期待

- 9「币安人生」暴涨背后的流量密码:CZ与何一的推波助澜

交易平台最新公告查看更多>

成交额排行榜

- 交易所

- 币种

| 排名 | 交易所 | 成交额 |

|---|---|---|

| 1 |  币安网 币安网 |

¥8,582.14亿 |

| 2 |  欧易OKX 欧易OKX |

¥3,017.12亿 |

| 3 |  HTX HTX |

¥577.22亿 |

| 4 |  Coinbase Coinbase |

¥218.62亿 |

| 5 |  大门 大门 |

¥2,387.71亿 |

| 6 |  Bitget Bitget |

¥2,051.79亿 |

| 7 |  Bybit Bybit |

¥2,462.83亿 |

| 8 |  双子星(Gemini) 双子星(Gemini) |

¥13.93亿 |

| 9 |  Upbit Upbit |

¥139.59亿 |

| 10 |  Crypto.com Crypto.com |

¥716.48亿 |

泰达币

泰达币 以太坊

以太坊 比特币

比特币 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 瑞波币

瑞波币 币安币

币安币 狗狗币

狗狗币 First Digital USD

First Digital USD 大零币

大零币