AI叙事泡沫化:技术热潮背后的资本迷局

近日在日本了解到一家名为alt.ai的AI公司,去年风光上市,号称能够打造高同步率的“数字人分身”。然而不到一年时间,这家公司却爆雷了。进一步调查发现,其销售额存在大量水分,创始人更是神龙见首不见尾,仅通过数字分身与记者交流了三次。

这一事件再次证明,AI热潮已经成为全球性的现象,但其中的“熟悉配方”也不再局限于某一地区。为何说AI叙事逐渐泡沫化?以下两个剧情揭示了这一趋势:

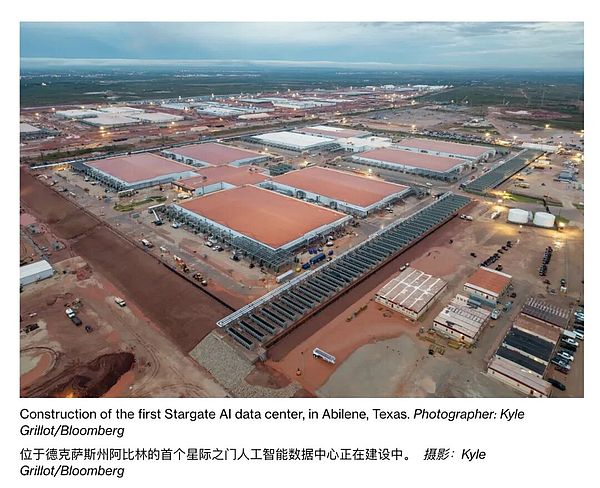

剧情一:数据中心军备竞赛愈演愈烈

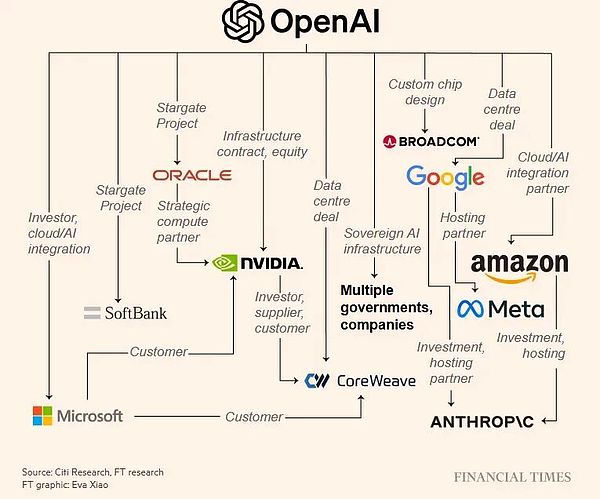

OpenAI正在建设规模庞大的“星际之门”,投资金额高达千亿万亿;Meta则计划建造一个与曼哈顿面积相当的数据中心。而卖芯片的英伟达不仅为这场竞赛提供工具,还直接参与其中,向OpenAI注资助其挖矿。

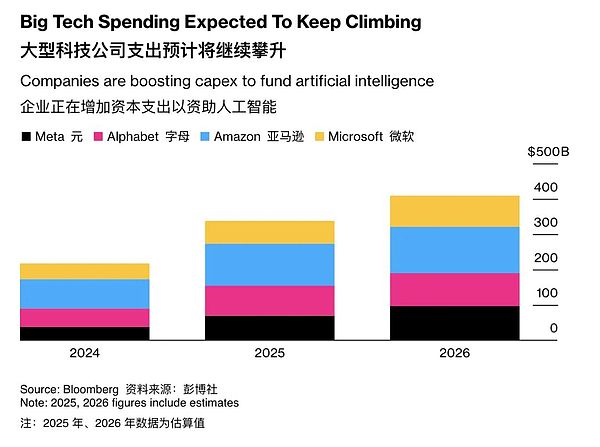

资本市场对AI基建的投入已经达到天文数字,仿佛要将地球上的所有电力都供给这些模型使用。然而,这种投资背后隐藏着巨大的代价,市场开始质疑这些巨额资金是否真的物有所值。

根据贝恩的测算,这波AI基建要在2030年前每年产出2万亿美元营收,才能回本——这相当于苹果、亚马逊、谷歌、微软、Meta和英伟达在2024年的总营收。然而,目前真正盈利的企业又有几家?

剧情二:你付我,我付你,循环造富游戏

今年OpenAI签下了1万亿美元的合同,但实际营收仅为约120亿美元。这并不妨碍大家排排坐,互相给钱,制造出一片繁荣景象。

例如,英伟达向OpenAI投资1000亿美元用于建设AI基础设施,而OpenAI则用这笔资金购买英伟达的芯片;xAI从英伟达获得资金后,同样转头购买英伟达的处理器;OpenAI还承诺在未来几年内从AMD采购60亿瓦(6 gigawatts)的芯片,并以极低价格购入AMD股票。

如果去掉这种“你付我,我付你”的循环模式,真实的收入来源又在哪里?目前来看,主要依赖于订阅费用(理论上数据中心的算力也可视为收入来源,但折旧速度过快,通常仅2-3年)。如果仅靠订阅收入,那么愿意付费使用AI的人数需要达到当前水平的5倍以上,才能实现收支平衡。

面对这一困境,或许可以参考币圈的经验。上一轮DeFi热潮退潮前,“社区和社交”成为最后的热点,随后转向“元宇宙”营销。如今,OpenAI推出了AI版TikTok Sora,Meta也发布了Vibes,万物皆流量,万物皆广告,这可能是未来的大招。

有人曾提出一个有趣的观察:代际泡沫轮回的间隔大约是25年。2025减去25正好是2000年,那一年互联网泡沫破裂。虽然AI不能简单与当年的互联网类比,但在当前的热潮中,大部分玩家仍抱着“宁可错杀,不可漏网”的心态,谁也不想错过所谓的“世纪机遇”。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit Crypto.com

Crypto.com 泰达币

泰达币 比特币

比特币 以太坊

以太坊 瑞波币

瑞波币 Solana

Solana USD Coin

USD Coin 狗狗币

狗狗币 币安币

币安币 First Digital USD

First Digital USD 艾达币

艾达币