对话肖风博士(下):华人必将成为 RWA 创新的主角 但不能穿新鞋走老路

作者:孟岩;来源:孟岩的区块链思考

【导言】随着美国参议院通过美元稳定币法案的投票动议,以及香港立法会通过港元稳定币条例草案,稳定币快速成为最热门的行业话题,并且吸引了更广泛的关注。人们普遍预期,随着美元稳定币法案的落地,区块链数字经济将迎来一个非常精彩的爆发,围绕这美元稳定币及现实世界资产(RWA),将出现新的创业窗口期。肖风博士是华人区块链研究和实践的领袖人物,对区块链、稳定币和 RWA 理解非常深入。为了充分理解这个时代机遇,我有幸与肖风博士通过视频会议和文字的方式进行了一次深度的交流,并由我整理成文发表,与同行共同探讨。由于原文篇幅较大,分成上下两部分发表。上半部分已发表,主要解读美元稳定币的意义。本文是下半部分,重点展望稳定币经济和 RWA 给华人创业者带来的机遇。文中观点仅为一家之言,欢迎读者交流。

上半部分:对话肖风博士(上):美元稳定币立法是技术创新的胜利,但影响将非常复杂

4. 稳定币经济是 RWA 的初级阶段,将推动区块链应用跨越鸿沟

孟岩:不管怎么样,随着美元稳定币和香港稳定币的立法,稳定币这件大事是要来了。对于创业者来说,这意味着什么?

肖风:未来几年内,稳定币会带动区块链和 RWA 应用大爆发。在需求侧,十亿级用户会上链开设加密账户,并持有稳定币,用户规模在短时间内增长好几倍。同时,在供给侧,数百万的平台、企业、互联网商户、自媒体和创作者会开始接受稳定币支付,大量的资产将会代币化,上链成为 RWA,“如何赚稳定币”将成为未来几年所有企业最关心的话题之一。

围绕稳定币和 RWA 的各种应用需求将会迅速爆发,真正有能力的创业者会放下迟疑和矜持蜂拥而至,稳定币和区块链将成为未来几年最具吸引力、孕育最多成功故事的赛道。

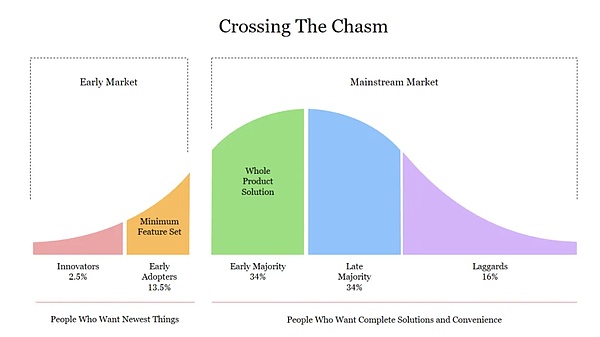

这里我想引用一本经典商业著作里的模型来解释这个现象:Geoffrey Moore 在《跨越鸿沟》里提出的“技术产品市场接受曲线”。他把用户分成五类:技术创新者(Innovators)、早期采用者(Early Adopters)、实用主义者(Early Majority)、保守主义者(Late Majority)和怀疑者(Laggards)。大部分高科技产品死在 “早期采用者”和“实用主义者”之间的那道“鸿沟”(Chasm)里。技术必须从愿景落地为现实,能够解决具体问题、带来真实价值,才能跨越鸿沟,否则就会沉寂。 我认为,稳定币正在成为区块链产业跨越这道“鸿沟”的桥梁。以前我们讲加密、讲 Web3,总是停留在“信仰者”和“技术爱好者”的小圈子里。很多人认同理念,但一旦需要大规模使用,就出现了“找不到落地场景”、“用户不理解”、“合规风险高”等问题。而稳定币将成为第一个真正被“实用主义者”大规模采用的区块链产品。跨境电商、自由职业者、平台结算、全球支付,大家都开始用,它让区块链第一次不是作为叙事存在,而是作为基础设施融入现实经济体系。

我认为,稳定币正在成为区块链产业跨越这道“鸿沟”的桥梁。以前我们讲加密、讲 Web3,总是停留在“信仰者”和“技术爱好者”的小圈子里。很多人认同理念,但一旦需要大规模使用,就出现了“找不到落地场景”、“用户不理解”、“合规风险高”等问题。而稳定币将成为第一个真正被“实用主义者”大规模采用的区块链产品。跨境电商、自由职业者、平台结算、全球支付,大家都开始用,它让区块链第一次不是作为叙事存在,而是作为基础设施融入现实经济体系。

用户要使用稳定币,那就需要开立数字货币账户,就会接触和学习钱包。因此,稳定币不仅是一个产品,它是整个区块链行业穿越市场鸿沟的通行证。而穿过这道鸿沟之后,就是巨大的蓝海市场,是“早期大众”与“保守大众”所构成的主流用户市场。一旦跨过去,“mass adoption”不再是梦想,而是水到渠成。

我最近在很多场合引用了诺贝尔经济学奖得主约翰·希克斯的那句话:“每一次工业革命的背后,都有一场金融革命。” 现在我们站在这句话的下一段——每一次金融革命的爆发,都需要一个通用级别的产品来打通用户边界。稳定币正在成为这样的产品。

我要强调一下,这样的爆发,一个行业只会发生一次,过去就过去了。所以创业者说恐怕不能再犹豫了。经历过互联网和移动互联网的人都知道,错过这个窗口期,后面的难度会大大增加。

5. RWA 创新不能穿新鞋走老路

孟岩:您刚才提到 RWA,这是继稳定币之后最近非常火的一个话题。据说现在在国内的一线城市,很多企业家都在相互交流如何把握 RWA 的机会。但其实对此我是有质疑的。所谓 RWA,就是真实世界资产 tokenization 以后上链。现在很多人都幻想,把自己手里卖不掉的资产放到链上变成 RWA,就立刻炙手可热。这件事情我认为是没有逻辑的。您想必接触得更多,相信对此体会更深。您怎么看?

肖风:我几乎每天都要接待一些企业家来跟我谈 RWA,你刚才说的这些资产类型我都碰到过。但是90% 的情况下,我会劝他们放弃。这些资产上链变成 RWA,技术上很简单,问题是,这样的 RWA 你会买吗?我反正是不会买。

RWA 是大势所趋,未来必然会长得非常大。前不久波士顿咨询集团有一个报告,预测到 2033 年链上 RWA 资产总规模会达到 18.9 万亿美元,这意味着从现在开始的 8 年内,RWA 年化增长率会达到 53%。任何一个创业者都不想错过登上这艘火箭的机会。

但是,这并不意味着你不由分说贴一个 RWA 的标签就能鸡犬升天。从过去十多年 crypto 行业的发展,我们得到的教训是,发展要遵循客观规律,要以价值为基础。客观的说,泡沫不可避免,但泡沫太大,总是会崩溃,反而会拖累行业的发展。

我对很多人讲过这句话,现在很多人对 RWA 存在严重的认知错配。RWA 不是贴个链上的标签、打一层技术的“金箔”就能让一个资产脱胎换骨。它不能改变资产的本质属性。你手里那些资产,如果本来缺乏流动性、价格不透明、交易成本高,那么上链之后并不会原地飞升。RWA 不是魔术师,不能把乌鸦变成凤凰。

RWA 是现实资产的数字映射,关键在于你映射的是什么。如果基础资产不好、没有清晰的权属、缺乏标准化,再怎么包装也没用。它不是金融镀金术,也不是链上的万灵药。

所以我认为,RWA 的发展也要遵循一个客观规律。这个规律是什么?就是要从高等级资产开始,从标准化资产开始,从头部资产开始,逐渐向长尾资产和非标资产扩展。什么是高等级资产?就是主权债、大企业蓝筹股这些已经高度标准化、全球市场接受度极高、定价机制透明的资产。紧接着,是头部企业债券、优质的票据、应收账款,甚至像在高成长地区的房地产抵押贷款。这一类资产,才真正具备可被 tokenize 的潜力。因为它们的价值基础牢固、买卖双方对价格的理解是对称的,上链之后才可能放大流动性,而不是制造幻觉。

你说得很对,现在有不少人是带着炒作心态来做 RWA,想在链上找个壳,把线下不值钱的东西“变现”一把,甚至搞一些类传销的玩法。这穿新鞋走老路的路线我并不看好。RWA 不是逃避监管的工具,更不是不良资产的垃圾桶。如果你没有真正解决信任问题、流通问题、定价问题,那上不上链都没意义。

我们要实事求是。客观地说,目前高品质的资产,主要集中在美国。而中国人真正的机会,不是急着把什么资产 token 化,而是先在“稳定币经济”这一阶段站稳脚跟。什么意思?就是先出海,在网上和链上销售产品、提供服务,赚稳定币,这才是我们现在的优势。简而言之,搞 RWA,从赚稳定币开始。

为什么?因为我们有全球最强的供应链、工程制造能力和互联网运营能力,跨境电商已经具备规模,电商老板本来就精于流量和效率,一旦用上稳定币,交易成本立刻降低,结算速度大幅提升。这才是真正和区块链结合的起点,是稳定币经济阶段的中国方案。

这不是我的臆想,而是正在发生的现实。前几年出海的一些中小电商企业,以及一些外贸企业,义务的出口商户,现在对稳定币的接受速度非常快,有些的规模做得相当大,他们赚稳定币的能力比很多区块链项目强多了。这还只是刚刚开始。我敢肯定,GENIUS 法案一通过,亚马逊等平台马上就会支持稳定币支付,几万、几十万的电商商家很快就会成为稳定币经济的主角。

所以我觉得现在真正到了华人互联网精英拥抱区块链、拥抱稳定币经济的时间节点了。你只要站住脚,把用户、商户、现金流聚拢起来,自然会孵化出一批高质量的 RWA。比如跨境订单的应收账款、基于真实物流的供应链债权,这些都是天然的链上资产。到那个时候,你不需要去讲故事,投资人自然会来买卖你的 RWA。

所以我建议要先把第一步走扎实。稳定币经济是 RWA 的初级阶段,是区块链真正进入产业、进入现金流的桥头堡,谁在这一阶段站稳了,下一阶段的 RWA 高地就自然属于谁。

孟岩:还有一些人觉得 RWA 概念火了,又可以发币了。搞一个 RWA 项目,然后发个 ICO。这件事情有可能吗?

肖风:这个问题要分两个方面来看。

一方面,讲一个链的故事,做一个协议,发个币就暴富,这个阶段已经过去了,风口已过。过去这十年,我们经历了区块链行业的第一增长曲线,也就是以基础设施建设和发币融资为主导的发展阶段。在那个阶段,确实是“叙事驱动资本”,发一个币,就可以拉动一整轮融资。

但今天再来看,发币融资的边际效应在迅速下降。币圈的投资人越来越理性,市场也越来越卷,用户不是没见过天花乱坠的白皮书,关键是看你有没有真实的应用场景,能否获取用户和现金流。所以我说,第一曲线的能量已经在消退,我们需要的是第二增长曲线——以应用为核心的爆发阶段。

另一方面,美国并没有对发币融资这件事情一刀切,而是美国正在通过两条路径,为 token 融资建立新的法治框架。第一是 FIT21 法案,第二是 “Token Safe Harbor” 的监管豁免机制。这两者结合起来,构成了一个新的 token 合规融资体系的雏形。

你如果对美国证券法律史稍微了解一点,就会知道,FIT21 的地位,类似于 1933 年《投资公司法》。它是对一个经济主体的结构性立法,跟 1933 年的《证券法》、1934 年的《交易法》并列,在一起奠定了美国资本市场百年繁荣的法治基础。现在我们看到 SEC、CFTC 也在不断发布说明文件,来定义 token 是证券、商品还是虚拟商品,同时也在界定监管职责。这就是整个框架逐步清晰的过程。

我判断,如果这两方面的努力能够持续并结合起来,美国今天的立法有可能会为全球范围内的 token 融资和 token 市场监管“打个样”。如果发展顺利的话,这可能会奠定数字金融新的百年繁荣的基础。过去我们讲股票、债券,现在讲 RWA、Token,形式在变,但金融的底层逻辑没变——就是风险定价、信息透明和法治保障。

我还是那句话:现在别急着发币,先把稳定币经济阶段的业务做好,把应用做起来,把基础打扎实。等到你的模型被市场验证、现金流跑通,再根据美国的新规则发币融资,何愁不能高效融资呢?何愁不能成功上市呢?先做出好产品、好应用,法治的路正在打通,资本的桥自然就会来接你。

将来 Nasdaq 和 NYSE 上可以交易 token,反过来,像 HashKey 这样的交易所也可以交易股票。最近美国加密交易所 Kraken 已经率先宣布支持一些美股 token 的交易了。正如美国 SEC 主席阿特金斯最近说的,未来将出现一些“超级应用”,在一个平台上交易所有类型的资产——股票、债券、token、稳定币、RWA。这一天不会太久了。

6. 华人一定是 RWA 创新的主角

孟岩:但我跟很多华人区块链创业者交流,感觉他们总体上信心是不足的。主要的质疑在于,这一波稳定币和 RWA 的中心在美国,而由于中美目前整体上的战略竞争,“脱钩断链”之说甚嚣尘上,两边民族主义情绪高涨,中国的创业者是否会受到区别对待,是否能够拥有公平竞争的机会?

肖风:我如果说这个问题不存在,那肯定是不客观的。中美之间的地缘博弈确实会对创业环境产生影响,特别是在技术、金融这些高度敏感的领域。但是,历史从来不是单线条推进的,现实也往往比舆论更复杂、更有张力。尽管存在摩擦,我仍然非常有信心地说,中国创业者在这一轮稳定币经济和 RWA 的浪潮中,不仅有机会,而且有独特优势。

第一个原因是存量优势巨大。这几年哪怕是在最艰难的阶段,中国依然是全球区块链开发者最多、创新和工程质量最高、社区活动最活跃的地区之一。我们不能被表面现象迷惑,在很多全球头部的项目背后,其实都藏着中国工程师的代码、算法和基础设施。在一次访谈中,我曾直言不讳地对以太坊基金会提出建议:“以太坊沦落到今天这个地步,是因为你们失去了中国。” 2014至2016年,中国曾是以太坊开发者和用户最坚实的基本盘。后来由于各种原因,以太坊缺席中国,这是它丧失动能的一个重要原因。以太坊如此,任何一个全球性的区块链项目都是如此,得中文者得天下,没人可以忽略中国的开发者和社区。

第二个原因是现实利益高度一致。稳定币经济和 RWA,其实是数字经济时代一个全新的全球化通道。它对中国意味着什么?意味着我们可以绕过传统美元结算体系和中心化平台,用新的方式输出中国的商品、服务和内容。这不仅能创造就业、拉动增长、激发创新,更重要的是可以在 Web3 世界中建立中国自身的竞争力。换句话说,这是一个新的“数字出海”。

第三个原因是新体系本身就是多元化的。未来的稳定币经济不会是单一结构,而是一个多层次、多区域、带有光谱和粒度的全球网络。我们会看到在岸美元稳定币经济,也会看到离岸美元稳定币经济,类似今天的欧洲美元体系,在亚洲、非洲、拉丁美洲都有广阔的空间。这些区域创新空间大、规则更灵活,以中国出海创业者的进取精神和锐气,这些市场会变成我们的主场。

第四个原因是趋势不可逆。一旦美国完成破局,其他主要经济体必然会跟进。你看香港已经走在前面,通过了《稳定币条例》。我相信迟早我们会开始讨论要不要发展离岸人民币稳定币的问题。我认为这是一个非常值得严肃讨论的战略议题。如果能推动起来,那在这些非美元稳定币生态中,中国创业者将拥有更大的主导权和话语权。

第五个原因,是我一贯坚持的长期判断——中国迟早会拥抱区块链和数字资产的大潮流。我们是一个以实用主义见长的国家,只要这件事能推动发展、能服务实体经济、能创造效益,最终一定会被接纳。一旦开放,以中国的市场规模和创业密度,加上中国人勤奋务实的特质,区块链在中国一定会迎来井喷式的发展,成为全球最繁荣的创新热土。

所以,对中国的创业者来说,千万不能一叶障目,因为局部障碍而错过整个时代。今天你所看到的稳定币和 RWA,是十年一遇的大浪潮。你如果不站上去,那就是主动放弃话语权。你如果敢上去,哪怕浪再大、风再急,也有机会在这个新世界里占有一席之地。我相信中国创业者一定行,五年以后,八年以后,稳定币经济可能是二、三十万亿美元的规模,我相信那个时候站在行业巅峰创业者里,一定有很大的比例是中国面孔。

7. 最重要的创新是秩序的创新

孟岩:华人创业者创造优质产品的能力现在已经没有什么人质疑了,市场的疑虑集中在诚信上。我自己作为区块链创业者,对目前这个行业所形成的秩序是很不满意的。我决定加入这个行业的时候,是受到中本聪精神的感召,觉得可以用区块链这种开放、透明的基础设施,在商业公司之外,构造一种更加包容、更具公平性的大规模协作机制。但是这十年看下来,这个行业所建立起来的秩序,说是“播下龙种,收获跳蚤”,恐怕也不算过分。我们曾经的理想是反对过度的中心化的监管,但是现在的加密市场的秩序,比我们原来想替代的那个秩序还要糟糕,充满着欺诈、失信、恃强凌弱、暗箱操作和无底线的互害。说实话,如果是十年前,美国提出来要对稳定币和加密项目进行立法监管,恐怕我会跳出来反对。但是现在我觉得,既然这个行业无法自发产生良性的秩序,那么也只有从外部输入了。

肖风:秩序也是一种产品,而且是最重要的产品。

你刚才说“播下龙种,收获跳蚤”,我并不反驳。这十年走下来,大家确实经历了理想与现实的落差。从技术理想主义出发,我们曾希望区块链能够自发形成一种开放、透明、公平的经济秩序,不依赖于传统监管结构。但现实证明,没有基本规则的市场,很难稳定运行。这和19 世纪的美国股市是一样的。人性没变,结果不会有所不同。

但问题也不只是我们自己的原因。过去十年,主要司法辖区的金融监管当局面对区块链的快速发展,大多是 “一刀切”式的封堵,迟迟没有给出清晰的合规路径。这实际上导致了市场上劣胜优汰的逆向选择。很多本来愿意老老实实创新、有能力做好项目的创业者,看不清规则,看不到希望,就退出了。留下的很多更激进、更投机的人。

现在美国提出的 FIT21 法案和 Token Safe Harbor 提案,是我们这些年等了很久的正向信号。它不是要全面禁止 token,而是要为其“立规矩、留活路”。比如 Token Safe Harbor,项目方在 SEC 注册后,可以用 token 融资,三年后由监管机构评估项目的去中心化程度:如果达标,就可以继续运行,不需要当作证券处理;如果没有达到,就依法纳入证券监管。这就是监管与创新的动态平衡。它既承认了 token 融资的高效率,也设立了监管的底线和退出机制。在我看来,这就是一种秩序的创立过程。不是要一刀切地砍掉 token,而是用制度把它纳入到可持续发展的轨道上来。

更重要的是,这种秩序的建立,不仅仅对加密行业有意义。未来像 AI、机器人、生物医药、新能源、碳资产这些新兴行业的创业者,也完全有可能以 token 的方式融资和治理。这不是 Web3 一家的事,而是整个创新生态的新基础设施问题。

所以我是乐观的。正确的人愿意进来,愿意按照规则来做事,只要有清晰的秩序,最终一定会成功。市场不怕监管,怕的是没有规则。秩序这件事,只要能立住,创新自然会跟上来。

孟岩:您对于有勇气参与这一次稳定币和 RWA 大潮的中国创业者有什么建议吗?

肖风:这个问题我最近被问得比较多。我想说,今天站出来的创业者,确实比前几年需要更大的勇气。但正因为门槛提高了,也说明这个行业开始进入真正的建设期。我的一些建议也比较朴素,归纳起来五点,供大家参考。

首先是出海。这波浪潮是全球性的,你必须要走出去,走进时代的风暴眼。到美国去、到香港来、到新加坡去、到迪拜去,这些地方正在成为全球稳定币和 RWA 的创新前沿。你要参与,就不能患得患失,就要在风浪里搏杀,在规则正在制定的地方抢占位置。

第二是正心。行业的游戏规则变了,过去那种发个币就暴富的路径已经走不通了。现在是一个比拼真实用户价值和应用能力的时代。你做的每一个产品、设计的每一个模型,都要问一句:是不是能真正解决用户的问题?是不是能创造新的效率?只有真正为用户创造价值的项目,才会被这个时代留下来。

第三是学习。不光是学技术、学合规,更要学新的思想、新的制度框架。你不能用 Web2 的思维做 Web3 的事,也不能用发币割韭菜的思维在稳定币和 RWA 时代里投机。这背后是一整套新的范式,要持续学习,不断打破自我。

第四是抱团。在这个新阶段,中国创业者一定要抱团合作,不光是为了自我保护,而是为了资源整合、相互学习、甚至彼此监督。这也是构建行业新秩序的开始。我们过去吃过“币圈混乱”的亏,那些教训不能再重演。现在正是重建秩序的起点,需要大家共同来塑造一个健康的生态。

最后是开放。区块链的本质是一种开放、透明、公平的协作网络,这是区块链的灵魂。要用区块链的精神来参与稳定币经济和 RWA,来做区块链的创新。

就这些,不算大道理,希望对还在思考是否要投身这个行业的创业者,有一点启发。

币安网

币安网 欧易OKX

欧易OKX HTX

HTX Coinbase

Coinbase 大门

大门 Bitget

Bitget Bybit

Bybit 双子星(Gemini)

双子星(Gemini) Upbit

Upbit Crypto.com

Crypto.com 泰达币

泰达币 以太坊

以太坊 比特币

比特币 USD Coin

USD Coin Solana

Solana 币安币

币安币 瑞波币

瑞波币 OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP First Digital USD

First Digital USD 狗狗币

狗狗币